| 本稿の概要 |

|---|

| ⏵備える柱は「相続」と「住まい」。資産の見える化と遺言等での意思の明確化を行い、住まいの方向性を家族で共有。早期準備が選択肢を大きく広げる。 ⏵認知症発症後は本人単独の不動産売却が困難に。成年後見や家族信託で事前に備えるのがポイント。目的・柔軟性・費用の違いを理解して選択。 ⏵施設はサ高住/有料老人ホーム/特養などそれぞれで特徴が異なる。選定軸は健康状態・介護度・費用。売却と住み替えの完全同期は難しいため、専門家に早めに相談を。 |

親が高齢になってくると、「このまま実家で暮らし続けて大丈夫だろうか?」「もし認知症になったら、家の売却や相続の準備はできるのだろうか?」といった不安が現実味を帯びてきます。

とは言え、相続のことや不動産のこと、そしてシニア住宅・高齢者施設の選び方など、何から手を付ければよいのか分からず立ち止まってしまう方も少なくないでしょう。

そこで本稿では、親が高齢になったときに備えておきたい「相続対策」と「住まいの準備」を整理し、分かりやすく解説します。ぜひ本稿を参考に、家族で前向きに話し合ってみてください。

親が高齢になったら考えるべき2つの備え

親が高齢になったときに何から準備を始めるべきか ── 多くのご家庭が悩むポイントです。

大切なのは、漠然とした不安を「見える化」し、優先順位を付けて一歩を踏み出すこと。その中でもとくに重要なのが「相続」と「住まい」の2つです。

この2つを押さえておくことで、将来の選択肢が広がり、家族の安心につながります。

備えの柱は「相続」と「住まい」

親が高齢になったときに大切なのが、「相続」と「住まい」という2つの柱を意識して準備を進めることです。どちらも後回しにすると、急なトラブルや想定外の問題に直面しかねません。

元気なうちから少しずつ取り組んでおくことが、家族の安心に繋がります。

▼相続

相続の準備は、親が健在で判断力があるうちに始めておくのが理想です。具体的には、親の資産(預金、不動産、株式など)がどのくらいあるのか、家族全員で共有しておくことが大切です。

そのうえで、親の意思をはっきりと残すために遺言書を用意しておくと、相続争いなどを防ぐことにつながります。

また、高齢になるにつれてリスクが高まるのが「認知症」です。判断能力を失ってしまうと、不動産の売却や銀行手続きが本人では難しくなり、資産も事実上「凍結」される恐れがあります。

資産が凍結されると介護費用や生活資金の確保に支障をきたす可能性もあるため、認知症になる前に対策を講じておくことが非常に重要です。

▼住まい

住まいの準備もまた、大切な柱のひとつです。親の健康状態や介護の必要度に合わせて、今後どのような暮らしを送るかを検討する必要があります。

選択肢としては、たとえば以下のものが考えられます。

- 介護サービスを活用しながら、現状のままで暮らし続ける

- バリアフリーリフォームで生活環境を整え、自立して生活する

- 民間のシニア住宅や公的な高齢者施設へ住み替えを実施する

どの選択肢を取るにしても、家族で早めに話し合って方向性を確認しておくことが大切です。その際には費用の試算や、施設やサービスの内容を比較して理解を深めておくと安心です。

あらかじめ準備をしておけば、急な状況変化にも落ち着いて対応できるでしょう。

早めに検討するメリット

親が高齢になった際の準備は、「まだ大丈夫」と思っているうちに進めておくことが大切です。

先延ばしにすると、選べる選択肢が制限されたり、結果的に家族が大きな負担を抱えたりすることになりかねません。

ここでは、早めに検討することで得られる3つのメリットをご紹介します。

▼選択肢が広がる

親が元気なうちに家族で話し合っておくことで、住まいや相続の方法をより多くの選択肢の中から検討できます。

たとえば、現在の家で暮らし続けるのか、リフォームをするのか、あるいはシニア住宅・高齢者施設へ移るのか ── じっくり検討できるのは、時間に余裕があるときだけです。

準備が早ければ早いほど、ご家族全員が納得できる方法を見つけやすくなります。

▼認知症リスクへの備え

認知症を発症すると、本人の意思を確認できなくなり、銀行手続きや不動産の売却、遺言書の作成が難しくなります。

さらに金融機関では、認知症が確認されると資産を「凍結」される場合があります。そうなると、生活資金や介護費用の捻出にも支障が出るかもしれません。

元気なうちに家族信託や成年後見制度などを利用しておけば、将来のリスクを回避し、必要なときに柔軟な対応ができるようになります (詳しくは後述)。

▼家族の負担軽減

事前に準備をしておくと、介護が必要になったときや相続が発生したときに慌てずに済みます。たとえば、親の財産状況をあらかじめ把握しておけば、突然の出費にも落ち着いて対応できるでしょう。

また、遺言書を整えておくと、相続に関するトラブルの予防につながり、残された家族の精神的な負担を大きく減らせるでしょう。

準備は、「まだ大丈夫」と思う時期からスモールスタートを切るのがコツです。親が元気なうちに、小さな準備から始めてみてください。

相続・不動産対策は「認知症リスク」への備えがカギ

相続や不動産の準備を考えるうえで、見落とせないのが「認知症リスク」です。

親が認知症を発症すると、財産の管理や売却などをスムーズに進めるのが難しくなり、家族に大きな負担がのしかかります。

元気なうちから備えておくことが「将来の安心を確保するための最大のカギ」と言っても過言ではありません。

認知症になると不動産は売却できない?

認知症になると、本人の「意思能力」や「契約内容を理解する能力」などが失われたと判断されるため、原則として本人による不動産売買をはじめ契約行為ができなくなります。

たとえ家族であっても、本人の意思能力が失われた状態では、勝手に不動産を売却することは法的に認められません。委任状を作成したとしても、取り扱いを断られるケースが多いでしょう。

この問題を解決する方法としては、後述する「成年後見制度」と「家族信託」が有効です。

成年後見制度と家族信託の違いは?

成年後見制度と家族信託は、いずれも「本人の財産を守る」という共通の目的を持ち、認知症への備えとして有効です。しかし、仕組みや柔軟性には大きな違いがあります。

簡単に言うと、成年後見制度は家庭裁判所が関与して本人の財産を守るための「公的な制度」です。一方、家族信託は本人の意思に基づき家族で財産を活用・承継するための「私的な契約」です。

まずは、両者の違いを表で整理してみます。ざっと理解するのにお役立てください。

| 比較項目 | 成年後見制度 | 家族信託 |

|---|---|---|

| 開始のタイミング | 本人の判断能力の低下後 | 本人が元気なうち |

| 制度の目的 | 本人の権利保護 | 財産の円滑な管理・承継 |

| 誰が管理するか | 家庭裁判所が選任する後見人 | 契約で定めた家族(受託者) |

| 家庭裁判所の関与 | 常に監督を受ける | 基本的に関与なし |

| 財産管理の柔軟性 | 法律で定められた範囲内に限定 | 契約内容によって自由に設計可能 |

| 主な費用 | 申立て費用+後見人への報酬 | 契約書作成費用など |

つづいて、成年後見制度と家族信託の特徴を詳しくご紹介します。

▼成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になった方を法律的に保護するための制度です。

家庭裁判所が選任した後見人が、財産管理や医療・介護に関する契約を本人に代わっておこなうことで、詐欺や不利益な契約から守ります。

本制度には以下の2種類があります。

- 任意後見

- 法定後見

任意後見は、本人が元気なうちに将来の支援内容を契約で決めておく方式です。

法定後見は、判断能力が不十分になってから家庭裁判所に申し立て、後見人を選任してもらう方式です。「後見・保佐・補助」の3段階に分かれています。

なお、成年後見制度は「財産を守る」ことが目的のため、生前贈与や積極的な資産運用といった相続対策には使えません。

また、後見人に弁護士や司法書士などの専門家が選ばれると、事務内容や財産規模に応じた報酬が継続的に発生する点も留意が必要です。

▼家族信託とは

家族信託は、所有者が元気なうちに信頼できる家族と信託契約を結び、財産管理を託す仕組みです。成年後見制度と異なり、裁判所の許可が不要なため、より柔軟かつ迅速な対応が可能です。

この仕組みを利用することで、親が認知症になり判断能力を失ったあとでも、子(受託者)が親の希望に添って、不動産の売却や銀行口座からの引き出しなどをスムーズにおこなうことができます。

一方で、家族信託は「財産管理」に特化している点に注意が必要です。受託者には、医療・介護や生活全般の手続き(身上監護、身上保護)を代行する権限がありません。

なお、家族信託は成年後見制度のようなランニングコストはかからないケースが多いです。一方で、契約書を専門家に作ってもらう場合など、高額な初期費用がかかる可能性があります。

シニア住宅・高齢者施設の種類と特徴

高齢の親の暮らしを考えるとき、大きなテーマとなるのが「どこでどのように生活するか」です。中には、シニア住宅や高齢者施設への住み替えを検討される方もいるでしょう。

シニア住宅や高齢者施設には複数の選択肢があり、それぞれ特徴や費用、受けられるサービスが異なります。

ここでは代表的な施設の種類を整理し、どんな方に向いているのかを分かりやすく紹介します。

どんな種類があるの?

シニア住宅や高齢者施設には、民間が運営するものから公的なものまで幅広い選択肢があります。

ここでは大きく3つに分けて、その特徴を見ていきましょう。

▼サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

サービス付き高齢者向け住宅は、自立した生活や軽度の介護が必要な高齢者向けの住宅です。サービスは安否確認や生活相談などが中心です。

介護が必要になった場合は、外部の訪問介護事業所と契約してサービスを利用します。介護スタッフが常駐しているわけではない場合も多いため、介護度が重くなると住み続けるのが難しい場合もあります。

一般的に入居一時金が不要で、敷金だけで入れる施設もあり、初期費用を抑えやすいのも魅力です。また、外出や外泊に制限がなく、自宅に近い自由な生活を送れる点も特徴です。

▼有料老人ホーム(介護付き/住宅型)

有料老人ホームは、主に民間企業が運営する施設で、大別すると以下の2種類に分けられます。

- 介護付き有料老人ホーム(特定施設)

- 住宅型有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、一定の基準を満たし、かつ自治体から指定を受けている施設です。24時間体制の介護サービスが提供され、食事や入浴、リハビリなど手厚い支援を受けられます。

一方、住宅型有料老人ホームは、入居条件や人員配置などに統一的な基準が定められていません。主なサービスは「食事、家事支援、見守り、生活相談」などで、介護サービスは外部に委託しています。

その分、住宅型有料老人ホームは介護付き有料老人ホームより、入居一時金や月額利用料が低く抑えられる傾向があります。ただし、要介護度が上がると対応できず、退去になることもあります。

▼特別養護老人ホーム(特養)など公的施設

特別養護老人ホームは、介護保険制度に基づく公的な施設で、原則として要介護度3以上の方が対象です。入居一時金は不要で、月額費用も年金の範囲で収まるケースが多いのが特徴です。

一度入居すれば、基本的に終身にわたって利用できます。要介護度が上がっても退去する必要がないため、終の住処(ついのすみか)としての役割を果たします。

ただし人気が高く、待機者が多いため、すぐに入居できないケースが多い点には注意が必要です。

選び方の基準は?

シニア住宅や高齢者施設を選ぶうえで大切なのは、「健康状態・介護度」と「費用」の2つの観点です。

どちらか一方だけではなく、両方を考慮して総合的に判断することで、ご家族に合った施設を見つけやすくなります。

▼健康状態・介護度

まず注目したいのは、親の現在の健康状態と将来的な介護の必要度です。

自立している、あるいは軽度な介護でよい場合は、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームが向いています。これらの施設は生活の自由度が高く、必要なサービスを選択できます。

一方、重度の介護や医療ケアが必要な場合は、介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホームが適しています。これらの施設は24時間の見守りや手厚い介護を提供しており、安心して暮らせます。

▼費用

もうひとつの重要な判断基準は費用です。施設の運営主体が公的か民間か、また提供されるサービスの範囲によって負担額が大きく変わります。

費用を抑えたい場合は、特別養護老人ホームが候補になります。入居一時金が不要で、月額費用も比較的低く抑えられるため、年金の範囲でまかなえるケースも多いでしょう。

一方、サービス内容を重視したい場合には民間の有料老人ホームが選択肢となります。費用は高額になりがちですが、充実したサービスを受けられるのが大きなメリットです。

このように、健康状態や介護度、そして費用の両面を丁寧に検討することで、ご家族にとって最適な住まいを見つけやすくなります。

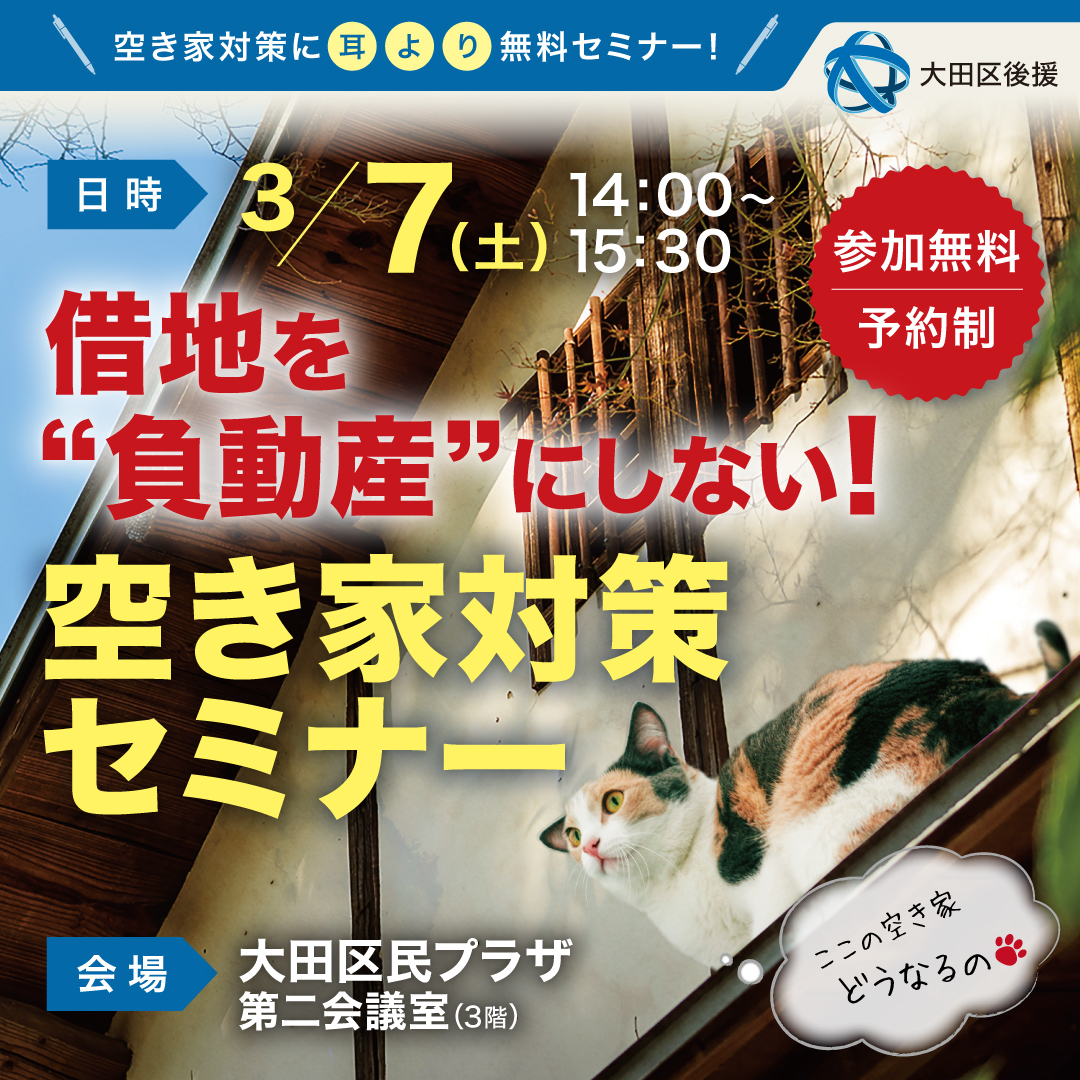

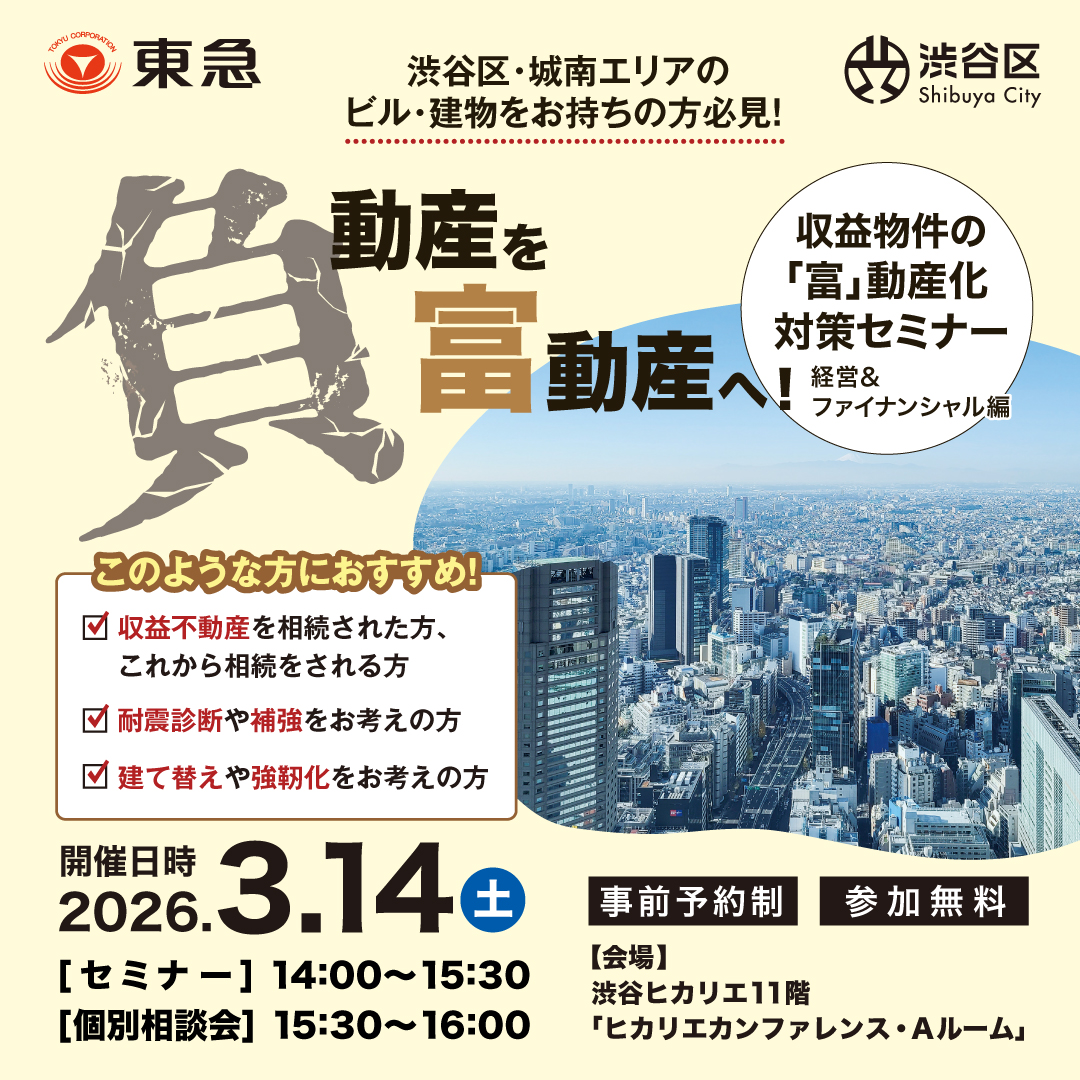

売却と住み替えのタイミングは合わせてもらえるの?

親の自宅を売却し、その資金をシニア住宅や高齢者施設の入居費用に充てるケースは少なくありません。その場合は、売却と住み替えのタイミングを合わせることが非常に重要な課題となります。

結論として、売却と住み替えのタイミングを完全に合わせることは困難です。不動産の売却は、買い手が付くまでの期間が読めません。しかし、できるだけズレを少なくすることは可能です。

たとえば、売却と住み替えのタイムラグを埋める方法としては、以下のようなものがあります。

▼買取サービスの利用

不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」を利用すれば、短期間で現金化できるため、入居のタイミングを合わせやすくなります。ただし、一般向けに販売する仲介に比べて売却価格は低くなる傾向があります。

タイミングが合わない場合も想定して、費用をどう工面するか、家族で事前に話し合っておくことが安心につながります。

まとめ:相続と住まいの両面を早めに備えることが大切

親が高齢になると、避けて通れないのが「相続」と「住まい」の問題です。とくに認知症を発症してしまうと、不動産の売却や財産管理が難しくなり、家族の負担が一気に大きくなります。

だからこそ、親が元気なうちから準備を始めておくことが大切です。早めに動くことで、選択肢が広がり、家族の安心につながります。

もっとも、こうした制度や施設の種類は複雑で、自分たちだけで最適解を導き出すのは簡単ではありません。困ったときは、専門家に相談して選択肢を整理してもらうと混乱せずに済みます。

東急株式会社「住まいと暮らしのコンシェルジュ」では、相続や不動産の売却、シニア住宅・高齢者施設探しなど、幅広いご相談に応じています。

詳しくは、サービス紹介ページをご覧ください。将来の安心を整えるために、ぜひ私たちコンシェルジュをご活用ください。