| 本稿の概要 |

|---|

| ⏵相続登記の義務化(2024年施行)や住所変更登記の義務化(2026年施行)など、最新制度を解説。 ⏵相続前後に必要な準備・手続きの流れを「期限あり/随時」で整理し、効率化とトラブル防止のポイントを解説。 ⏵専門家や公的窓口などの相談先を比較し、安心して進めるための道筋を紹介。 |

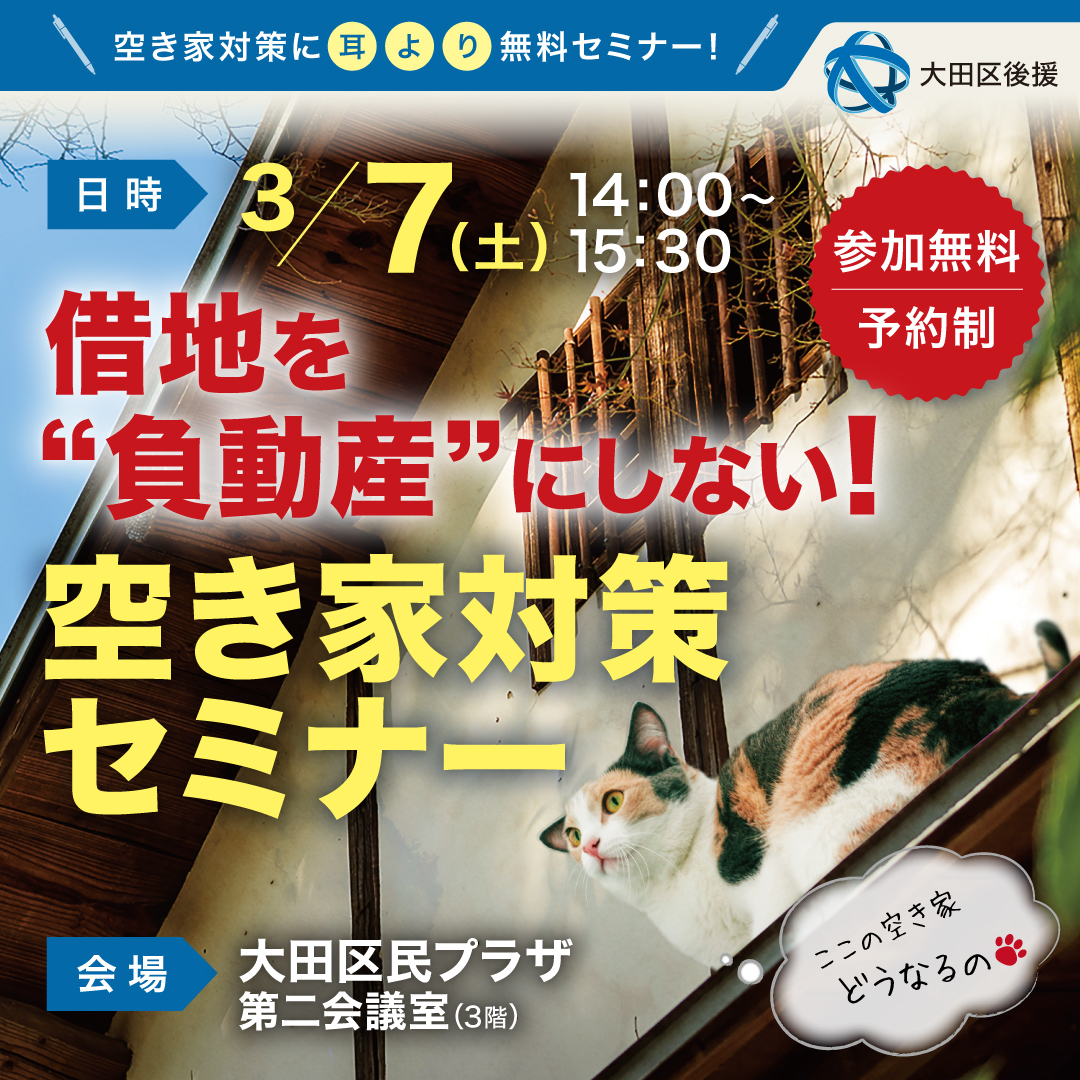

相続のタイミングで、実家が空き家になってしまう方が増えています。そのまま空き家が長期間放置されると、倒壊や所有者が分からなくなるなどの問題を引き起こすため注意が必要です。

実際に「所有者不明の空き家」は社会問題化していて、これを解決するため、2024年4月から相続登記が義務化されました。怠ると、過料を課されたり、売却・活用の停滞につながったりします。

本稿では、空き家の相続・遺産分割・登記の進め方や注意点、相続に関する専門家・公的窓口をご紹介します。「何からすればいいの?」と手が止まっている方、今後空き家を相続する可能性のある方は、ぜひ参考にしてください。

相続登記は、今どうなっている?登記や空き家を放置するリスクは?

相続や遺産分割、登記の手続きは、聞いただけでも難しく感じてしまう方が多いと思います。

実際に複雑で、「何から手をつければいいのか分からない」と立ち止まってしまうケースも少なくありません。

まずは制度の全体像をつかみ、公的な相談窓口や専門家を上手に使って進めていくことが成功への第一歩です。

2024年4月から相続登記は3年以内の申請が義務化

これまで相続登記は「やってもやらなくてもよい手続き」と考えられ、放置されがちでした。

しかしその結果、所有者不明の土地が増え、公共事業や災害復旧が進めにくくなるなど、大きな社会問題となっていました。

こうした背景から、相続登記は、2024年4月1日から法律で義務化されました。

▼対象者・期限・罰則について

相続登記の対象者・期限・罰則は、以下のとおりです。

- 対象者:相続や遺言で不動産を取得した人

- 申請期限:不動産を相続したことを知った日から3年以内

- 罰則:10万円以下の過料が科される可能性があり

相続登記の義務化は、相続や遺言で不動産を取得したすべての人が対象です。2024年4月1日より前に相続が始まっていたケースも含まれます。

申請期限は、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内です。2024年4月1日より前に相続し、相続登記がされていないものは、2027年3月31日までに登記を済ませる必要があります。

正当な理由がないのに期限を過ぎると、10万円以下の過料が課される可能性があります。

▼義務化の背景と放置するリスク

義務化の最大の目的は、「所有者不明土地」の増加を防ぐことにあります。

相続登記をしないまま放置すると所有者が分からなくなり、土地を利用したい人も公共事業を進めたい行政も身動きが取れなくなります。また、個人の生活にもさまざまな影響が出ます。

まず、先述のとおり「10万円以下の過料」が課されるリスクがあります。その他にも、以下のことに注意が必要です。

- 権利関係の複雑化

- 不動産の処分ができない

- 担保設定ができない

相続登記をしない間にさらに次の相続が発生すると、権利関係が複雑になります。その結果、所有者の合意形成が困難になり、活用や売却、解体撤去などが困難になります。

また、不動産の所有者が明確でないと、住宅ローン等の担保にすることもできません。

相続登記は自分のためだけでなく、子や孫、あるいはその先の世代に安心して財産を引き継ぐために欠かせない手続きです。

住所等変更登記も義務化される予定

不動産の所有者が引っ越しや改姓などで住所や氏名を変更した場合の登記も、申請が義務化されます。この義務化は、2026年4月1日から施行される予定です。

▼対象者・期限・罰則について

住所等変更登記の対象者・期限・罰則は、以下のとおりです。

- 対象者:登記簿記載の住所や氏名に変更があった所有者

- 申請期限:変更があった日から2年以内

- 罰則:5万円以下の過料が科される可能性があり

住所等変更登記の対象者となるのは、不動産を所有していて登記簿に記載されている住所や氏名(法人の場合は名称)に変更があった人です。

変更があった日から2年以内に、変更登記の申請をしなければなりません。施行日前にすでに変更があった場合も対象で、2028年3月31日までに登記申請が必要です。

正当な理由なく申請を怠ると、5万円以下の過料が科される可能性があります。

▼義務化の背景とメリット

この制度も、相続登記の義務化と同じく「所有者不明の土地」の発生を防ぐことが目的です。住所等変更登記が放置されれば、所有者の特定が難しくなり、公共事業や災害復旧、円滑な取引の妨げになります。

住所変更登記を済ませておくことで、固定資産税の通知書や公的書類が確実に届くようになり、不動産の適切な管理につながります。

空き家を放置すると何が起こる?

「所有者不明土地」の問題と並んで深刻化しているのが「空き家の放置」です。放置された空き家は、持ち主だけでなく、近隣住民や地域全体に大きな影響を与える可能性があります。

▼建物の老朽化と倒壊リスク

人が住まなくなると、家は想像以上に早く傷みます。換気や掃除がおこなわれないことで湿気がこもり、建物の老朽化が進むからです。

老朽化を放置すると、台風や地震などの自然災害時に、倒壊や建材の飛散による事故につながりかねません。

万一、通行人や隣家に被害を与えてしまった場合、所有者が損害賠償責任を問われるリスクもあります。

▼治安・衛生環境の悪化

空き家は「人の目」が届かないため、不法侵入や不法投棄の標的になりやすく、放火のリスクも高まります。

また、庭や敷地が放置されれば雑草が伸び放題になり、害虫やネズミなどが発生し、近隣住民に迷惑をかける原因にもなります。

▼固定資産税の負担増

以下のような状態の空き家は、行政から「特定空家等」の指定を受ける恐れがありますので、ご注意ください。

- 倒壊の危険性がある

- 著しく衛生上有害である

- 景観を著しく損なっている

その他、放置が不適切と判断された場合も「特定空家等」の指定を受ける可能性があります。

「特定空家等」に指定されると、これまで適用されていた「住宅用地の特例」が解除され、固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。

▼行政による罰則や強制執行

「特定空家等」に指定されると、まずは自治体から指導や助言があります。それでも改善が見られなければ勧告・命令が出され、50万円以下の過料が課されることもあります。

さらに放置が続けば、自治体が強制的に解体・撤去をおこなう「行政代執行」が実施され、その費用は所有者が全額負担することになります。

空き家を放置することは「管理不全」とみなされ、社会的責任や金銭的負担を背負う結果になりかねません。

相続で空き家を取得した場合は、登記を済ませると同時に 「売却、賃貸、解体」 といった選択肢を検討し、できるだけ早めに対策を講じることが大切です。

相続の発生前後に実施すること

相続は、その複雑さから準備が後回しになりがちです。しかし、事前に動いておくかどうかで手続きの大変さが大きく変わります。

ここでは、相続発生前にできる準備のポイントを整理してご紹介します。

相続が発生する前にできる準備

相続が発生する前にできる準備は、大きく分けて以下の3つのポイントに集約できます。

- 争族(争う相続)を防ぐための準備

- 相続手続きを円滑に進めるための準備

- 相続税を減らすための準備(節税対策)

▼争族を防ぐための準備

争族を防ぐため、以下の準備を進めておくとよいでしょう。

- 家族で話し合う

- 遺言書を作成する

- 財産目録を作成する

相続でもっとも避けたいのは、家族間のトラブルです。まずは生前のうちに財産や希望について家族で話し合い、誰に何を残したいかと、その理由を共有しておくと同意が得やすくなります。

さらに、遺言書を作成しておけば自分の意思を明確に残せるうえ、遺産分割協議を省略できるため安心です。

また、家族信託で計画的に資産を継承することも有効です。それぞれメリット・デメリットがありますので、専門家に相談しながら事前に準備をすることが大切です。

「不動産、預貯金、株式、借金」などをまとめた財産目録を作っておくのもよいでしょう。相続人全員が財産の全体像を把握でき、スムーズに手続きを進められます。

▼相続手続きを円滑に進めるための準備

相続手続きを円滑に進めるため、以下の準備を進めておくとよいでしょう。

- 戸籍謄本を整理しておく

- 通帳や保険証券などを整理しておく

- エンディングノートを作成する

亡くなった方が本籍地を転々としている場合、複数の市区町村役場に戸籍謄本を請求する必要があり、手続きが煩雑になりがちです。履歴をまとめておくことで、家族が戸籍をたどる際に役立ちます。

どこの金融機関に口座があるか、どの保険に加入しているかを家族が分かるようにしておくことも大切です。使用していない口座は解約しておくことも、手続きの簡素化につながります。

さらに「エンディングノート」を活用すれば、財産情報に加え、葬儀やお墓の希望、親しい人の連絡先まで残すことができます。残された家族の負担を大きく減らせます。

▼相続税を減らすための準備(節税対策)

節税対策として、以下の準備も有効に働く場合があります。

- 生前贈与を活用する

- 生命保険を活用する

- 不動産を活用する

財産が一定額を超える場合には相続税がかかります。事前にできる対策のひとつが「生前贈与」です。年間110万円までなら非課税となるため、時間をかけて財産を移すことが可能です。

ただし、暦年贈与には注意点もありますので、税理士に相談のうえ実施することをおすすめします。

また、生命保険を活用すると「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使え、納税資金を準備する効果も期待できます。

不動産も、現金より評価額が低くなる場合があるため、資産を現金から不動産に組み替えることで税負担を軽減できるケースがあります。

相続準備は、思い立ったときに始めるのが効果的です。とくに節税のように時間がかかるものは、元気なうちから専門家と相談しながら計画的に進めることが大切です。

相続が発生した後にすること

相続が発生すると、短期間で多くの手続きを進めなければなりません。

手続きは、大きく分けると「直後に実施すること」「期限が決まっていること」「随時進めること」の3つに整理できます。

▼相続発生直後に実施すること

相続発生直後に実施する主なことは、以下のとおりです。

- 死亡届の提出と火葬許可申請

- 葬儀の手配

- 遺言書の有無の確認

まず必要なのは死亡届の提出です。医師から死亡診断書を受け取り、市区町村役場に死亡届とともに提出します (期限は7日以内)。この際に火葬・埋葬の許可証も取得します。

次に葬儀の手配を進めますが、このときの費用は相続税の計算で控除できるケースがあるため、領収書を必ず保管しておきましょう。

遺言書の有無も、早めに確認します。自筆の遺言書が見つかった場合は家庭裁判所で「検認」が必要ですが、公正証書による遺言書や法務局に預けてある遺言書なら不要です。

参考:裁判所「遺言書の検認」

▼期限が決まっている手続き

期限が決まっている主な手続きは、以下のとおりです。

- 3か月以内:相続放棄・限定承認の手続き

- 4か月以内:所得税の準確定申告

- 10か月以内:相続税の申告と納税

相続関連の手続きには、明確な期限が設けられたものもあります。

まず「相続放棄」や「限定承認」は3か月以内に家庭裁判所で行わなければなりません。被相続人に借金がある場合は、期限までに判断するために、早めに取りかかることが大切です。

さらに、亡くなった方の所得税の確定申告(準確定申告)は4か月以内、相続税の申告・納税は10か月以内に完了する必要があります。期限を過ぎると延滞税や加算税がかかるため、注意してください。

▼随時進める手続き

期限が明確ではないものの、相続を進めるうえで欠かせない作業もあります。随時進める主な手続きは、以下のとおりです。

- 相続人の確定・戸籍謄本の収集

- 年金・保険の手続き

- 相続財産の調査

- 遺産分割協議

- 名義変更手続き

まず、戸籍謄本を集めて相続人を確定します。並行して財産調査をおこない、不動産・預貯金・株式・借金などを整理し、財産目録を作成します。

あわせて年金の受給停止や遺族年金の請求、生命保険の死亡保険金請求なども忘れずにおこないましょう。さらに、相続人全員で遺産分割協議をおこない、協議書を作成して署名・押印します。

決定内容に基づき、不動産や預貯金の名義変更も進めます。先述のとおり、不動産は3年以内の相続登記が義務化されているため注意が必要です。

これらの手続きは同時並行で進めるものも多く、ひとつひとつに時間と労力がかかります。

とくに、期限がある手続きを後回しにすると過料や延滞税が発生するリスクがあるため、早めの着手が大切です。

困ったときは、専門家に相談することで手続きを確実かつ効率的に進めるとよいでしょう。

相続登記の注意したいケース

つづいて、相続登記の注意したいケースをご紹介します。

不動産の相続登記は、「未登記、共有、遠方物件」といったケースでは通常よりも複雑になりやすく、注意が必要です。

▼未登記

未登記物件とは、これまで一度も登記されていない不動産のことです。登記簿が存在しないため、被相続人の所有であることを証明する書類を集める必要があります。

相続登記の前に「所有権保存登記」をおこない、その後に相続人名義へ変更するという二段階の手続きが必要となるため、手間がかかります。

▼共有

共有とは、複数人が持分を所有する形態のことです。共有のまま放置すると、相続の度に権利関係が複雑化し、活用や売却が難しくなるリスクがあります。

そのため、持分をまとめる「共有物分割」などを検討することが望ましいでしょう。

▼遠方物件

遠方にある物件では、法務局とのやり取りが郵送中心となるだけでなく、必要に応じて現地に赴く手間や費用がかかります。

また、日常的な管理が難しいため、空き家の荒廃や「特定空家」指定につながる可能性もあります。

これらのケースは手続きや管理が一層複雑になるため、自分だけで進めるのは負担が大きいものです。

だれに相談する?相続に関わる専門家一覧

相続の手続きは「自分でもできるの?」「専門家に任せるべき?」と悩む方が少なくありません。

手続きの内容や状況によって難易度が大きく変わるため、まずは判断の目安を知っておくことが大切です。

自分でやる?専門家に任せる?判断のポイント

以下のような目安を参考にしながら、自分で進めるか、専門家に任せるかを判断します。

| 自分でできるケース | 専門家に任せたいケース |

|---|---|

| ・相続人が少なく、関係が良好 ・不動産が実家など1つだけ ・遺言書があり、内容が明確 ・時間と労力をかけられる ・登記に関する知識がある ・相続財産が少なく、単純な場合 | ・相続人が多数いる ・不動産が複数ある ・遺言書がなく、遺産分割協議が必要 ・仕事が忙しい、または手続きに不安がある ・未登記・共有・遠方物件がある ・相続財産が多い、または借金がある |

相続は一生のうちに何度も経験するものではありません。少しでも不安を感じるなら、最初から専門家に相談する方が効率的で、トラブル防止にもつながります。

役割が一目でわかる専門家一覧表

相続手続きは内容によって担当できる専門家が異なりますので、表でご紹介します。

| 対応内容 | 専門家 | 依頼内容 |

|---|---|---|

| 戸籍・評価証明の収集 | 行政書士 | 書類取り寄せを任せられる |

| 遺産分割協議書の作成 | 行政書士/弁護士 (紛争含む) | 文案作成や押印サポート |

| 未登記建物の登記 | 土地家屋調査士/司法書士 | 現況調査・測量・図面作成・登記 |

| 相続登記 | 司法書士 | 登記 (正確・迅速・漏れ防止) |

| 相続税の計算・申告 | 税理士 | 申告が必要な場合のサポート |

じつは、相続登記に関わる手続きの多くは自分で実施できます。しかし、いずれの手続きも難解で、専門家に依頼するほうが正確かつ効率的に進められます。

一方、手続きのたびに専門家を探して個別に相談するのも大きな負担です。その点、東急株式会社「住まいと暮らしのコンシェルジュ」なら、相続や空き家の悩みをワンストップで相談可能です。

建築や不動産の資格を持つコンシェルジュが、状況に応じて適切なアドバイスをご提供しながら、必要に応じて専門家をご紹介させていただきます。

公的窓口も活用可能

相続や登記の手続きは、公的窓口を活用することで費用をかけずに相談できます。以下に主な公的窓口とその役割、注意点をまとめます。

| 役所・役場 | 住民票・戸籍謄本・固定資産評価証明書など必要書類を取得でき、初期段階の相談先として適している。 |

|---|---|

| 法務局 | 相続登記の申請窓口で、無料の「登記手続案内」で基礎的な質問に対応してくれる。 |

| 税務署 | 相続税全般の疑問や申告書の書き方、税額の計算方法、控除や特例の条件などについての相談を受け付けている。 |

これらの公的窓口は、費用をかけずに相談できるという大きなメリットがあります。しかし、相談範囲が限定的であり、空き家の個別具体的な問題解決や、書類作成の代行は期待できません。

近年は自治体が独自に「空き家専門相談窓口」を設ける動きもあります。たとえば、東急株式会社「住まいと暮らしのコンシェルジュ」は、品川区の相談窓口に認定されています。

窓口では、宅地建物取引士や建築士の資格を持つコンシェルジュが空き家の管理・活用法をアドバイス。さらに約200社の提携企業と連携し、相続の幅広いお悩みをワンストップでサポートしています。

また、町田市、横浜市、川崎市とも連携し、地域の方々の住まいの相談窓口の役割を担っています。安心して相続や住まいの問題を進めたい方は、私たちコンシェルジュまでお気軽にご相談ください。

まとめ:相続の成功のカギは「順番」と「相談」

相続を経験する機会はそれほど多くないため、複雑な手続きに戸惑いやすいでしょう。だからこそ、まず「だれが・なにを・どの順で」進めるかを整理することが成功のカギとなります。

2024年の義務化により、相続登記や空き家を放置するリスクは確実に高まっています。いつまでも放置せず、早めに準備を進めることが、ご自身とご家族の安心につながります。

「何から始めればいいの?」と迷ったときは、たくさんの専門家ネットワークを持つ「住まいと暮らしのコンシェルジュ」にご相談ください。