| 本稿の概要 |

|---|

| ・床材選びや防臭対策、温度管理など、犬の健康と安全を考えた住宅設計の工夫を具体的に解説 ・回遊動線や専用スペース、防音・バリアフリー設計など、犬の行動特性やライフステージを考慮したアイデアが充実 ・掃除のしやすさや安全確保、運動不足解消など、日常生活で役立つ視点からの配慮も紹介 |

「家族の一員である愛犬と、もっと快適に暮らせたら」⸺ そんな想いから、愛犬との暮らしを大切にしたい人たちのあいだで「犬と暮らす家づくり」が注目されています。

とは言え、いざ計画を進めていくと「ニオイや抜け毛の対策は?」「床で滑ってケガしない?」「人もペットも快適に過ごすには?」と、悩みが尽きないものです。

そこで本稿では、愛犬との暮らしを豊かにする間取りのアイデアやおすすめの工夫を10個厳選してご紹介します。これから家を建てる方、マイホーム購入やリフォームを検討中の方、必見です。

1.掃除しやすい・キズ付きにくい・滑りにくい床材を選ぶ

愛犬と暮らす際、掃除しやすい・キズ付きにくい・滑りにくい床材を選ぶことが大切です。

掃除のしやすさ

犬は毛が抜けやすく、散歩から帰れば脚が汚れていることもあります。また、粗相をしてしまう可能性もゼロではありません。

掃除しやすい床にしておくことで、以下のメリットがあります。

- ニオイ対策になる

- アレルギー対策になる

- 清潔さを維持しやすい

犬の毛や老廃物を放置すると、ニオイの原因になります。ダニなどを引き寄せ、アレルゲンとなることも考えられます。

簡単にお掃除できる床材なら、床を清潔な状態に保ちやすいです。ご家族の健康だけでなく、犬の健康のためにも、床材はお掃除のしやすいものを選びたいところです。

カーペットや畳は毛が付着しやすく、汚れも染み込んでしまいます。フローリングやフロアタイルなど、拭き掃除しやすい素材を選ぶのがおすすめです。

キズの付きにくさ

大型犬や活発な子犬がいると、犬の爪で床にキズが付くケースもあります。

ペット対応のキズが付きにくい床材を選べば、床の美観を維持しやすくなります。床を補修したり張り替えたりする頻度が減り、修繕コストも削減できるでしょう。

ただし、キズの付きにくい硬い床材は、後述する「滑りにくさ」と相反する場合があります。また、犬の脚腰への負担もかかりやすくなります。

それらも考慮して、バランスのよい床材を選ぶことが大切です。

滑りにくさ

床が滑りやすいと、犬が転倒したり骨や関節に負担がかかったりすることで、外傷につながる場合があります。とくに成長期の子犬や高齢犬、大型犬がいるご家庭は注意が必要です。

滑りにくい床材を選ぶことで、転倒防止や骨・関節への負担軽減を図れます。犬が安心して歩き回れる環境は、ストレスの軽減にもつながるでしょう。

ペット対応のフローリングやフロアタイルの中には、表面に滑り止め加工を施したものがあります。そのような製品の中から、お掃除のしやすさやキズの付きにくさも考慮して選ぶのがおすすめです。

2.防臭・消臭対策を実施する

家の中で犬と一緒に暮らすと、どうしても体臭や排泄物のニオイがこもりがちです。買い主は慣れていても、来客は特有のニオイを感じてしまうかもしれません。

ですから、愛犬と暮らす家にとって、防臭・消臭対策は非常に重要です。掃除しやすい床材を選ぶことと同じく、快適な室内環境を維持するために不可欠な要素です。

住宅の防臭・消臭対策は、大きく分けて「発生源対策」と「伝達対策 (遮断・希薄化)」に分けられます。

発生源対策

悪臭の元となる汚れや粗相をすぐにお掃除することで、イヤなニオイを除去できます。お掃除しやすい床材や壁材を採用するしておくと、サッと拭き取れて、清潔な状態を保ちやすくなります。

たとえば、以下のような特徴を持つ床材や壁材は、お掃除しやすい傾向があります。

- はっ水・防汚コーティングが施されているもの

- キズが付きにくく、汚れが入り込みにくい表面強度のもの

- 凹凸が少なく、拭き取りやすいテクスチャーのもの

間取りの一部に、水洗いができる土間スペースを設けるのも有効です。散歩から帰ってきた犬の脚を、家の中に上がる前に洗うことができます。

抜け毛の多い犬の場合、土間でブラッシングをすることで、毛が他の部屋に飛び散るのを防げます。犬のトイレを土間に設置しておくと、床に付いた排泄物のお掃除もしやすくなるでしょう。

伝達対策(遮断・希薄化)

ニオイが伝わるのを防ぐには、遮断と希薄化が有効です。

- 遮断:ニオイの伝達経路を断つ

- 希薄化:空気中のニオイ成分の密度を下げて薄くする

たとえば、家族が過ごす場所と愛犬専用の居場所を分ける方法があります (遮断)。犬が過ごす場所や犬用トイレの近くに換気扇を備え付けるのもよい方法です (希薄化)。

3.快適な室温を保ちやすい環境にする

犬は主にパンティング(ハアハアと口を開けて呼吸する)で体温調節をおこないます。そのため、暑すぎたり寒すぎたりする環境では、体温調節が間に合わず、健康に悪影響を及ぼします。

とくに高温多湿の環境は、熱中症のリスクを高めます。愛犬と一緒に暮らす家は、快適な室温を保ちやすいようにしておくことが大切です。たとえば、以下のような方法が有効です。

- 家の断熱性と気密性を上げて保温能力を高める

- 夏の日差しをカットしつつ、冬の日差しを取り込めるように工夫する

家の断熱性と気密性を上げて保温能力を高めておくと、エアコンなどの空調効率がよくなり、快適な温度環境を維持しやすくなります。

また、夏の日差しをカットしつつ、冬の日差しを取り込めるような間取り・庇(ひさし)の工夫も大切です。

たとえば、方角に合わせて、以下のように窓の取り方を検討してみましょう。

- 南側:大きな窓を取り冬の日差しを取り込みつつ、庇を深くして夏の日差しをカット

- 東・西側:直射日光が入りやすいため、小窓やスリット窓を活用して日射を調整する

- 北側:あまり採光が期待できないため、小さめの窓で断熱効果を高めることを優先

住宅を計画する際にはこれらの点を考慮して、ご家族だけでなく、愛犬にとっても快適な住まいを実現してください。

4.適切な防音対策を実施する

快適な住環境を維持し、ご近所トラブルを未然に防ぐために、防音対策も重要です。

犬の鳴き声は、飼い主にとっては愛らしい声でも、近隣住民にとっては騒音となる場合があります。とくに住宅密集地では、鳴き声が原因で深刻なトラブルに発展するケースも少なくありません。

実際、以下の「全国市役所騒音担当者への近隣騒音トラブルに関するアンケート調査」によると、生活騒音のトラブルでは「犬の鳴き声」がもっとも多い結果になっています。

住宅にできる犬の鳴き声対策をご紹介しましょう。

| 窓 | 共振を抑える異厚複層ガラス窓や防音フィルムを挟んだ合わせガラス窓などを採用すると、防音性能が向上する。内窓や厚手の遮音カーテンを設置する方法も有効。 |

|---|---|

| 壁 | 音の透過を防ぐ重い材料(石膏ボードの多重貼り、鉛シートなど)を壁に施工する。繊維系断熱材にも吸音効果がある。吸音パネルを貼るのも有効。 |

| 間取り | 犬の居場所を、外に面する窓から離れた所や、隣家との境界から遠い部屋に配置する。 |

防音対策は、コストがかかる場合もあります。しかし、ご近所との良好な関係を保ち、愛犬が快適に過ごせる環境をつくるために、積極的に検討することをおすすめします。

5.できるだけ段差のないバリアフリー設計にする

段差のないバリアフリー設計は、愛犬の生活の快適性に大きく寄与します。段差を少なくすると、犬の転倒防止や脚腰への負担軽減につながります。関節疾患も抑制できるでしょう。

段差がなければ、犬が高齢になったときも自力で自由に家の中を移動できるため、生活の質(QOL)を高く保てます。

具体的なアイデアをご紹介します。

| 床 | 犬が移動する主要な空間は、できる限り段差をなくし、フラットな床にする。 |

|---|---|

| 玄関 | 玄関の上がり框(かまち)を低くするか、スロープを設けることを検討する。 |

| 階段 | 階段の蹴上げは低く、踏み面は広くする。滑りにくい素材や滑り止め加工を施す。 |

建築会社と相談して造作が可能であれば、階段に犬用のスロープを設置する方法もあります。階段を怖がる犬も、自分で上り下りできるようになるでしょう。

このようにバリアフリー化しておくことで、犬の事故防止だけでなく、ロボット掃除機なども使いやすくなります。掃除の手間が減り、買い主の負担も軽減されるでしょう。

6.室内に回遊動線を確保する

回遊動線とは、家の中を一方通行ではなく、グルッと一周できるような動線のことです。間取りに回遊動線を確保すると、多くのメリットがあります。

犬の運動不足解消とストレス軽減に役立つ

室内で飼育されている犬にとって、限られたスペースでの生活は運動不足やストレスの原因となり得ます。

回遊動線があれば、家の中を自由に歩き回ったり追いかけっこをしたりするスペースが生まれ、運動を促すことができます。

犬の好奇心と探索欲の刺激になる

犬は本来、探索を好む動物です。回遊動線は、犬の好奇心を満たし、家の中での遊びや発見の機会を増やしてくれます。

犬がしっかり好奇心を満たせると、退屈による問題行動(ムダ吠えや家具の破壊など)の予防にもつながります。

風通しと換気に役立つ

ドアや窓の配置にもよりますが、回遊動線があると空気の流れがスムーズになり、家全体の換気がしやすくなる場合があります。

スムーズに換気できれば、ニオイ対策や温度・湿度管理も実施しやすくなります。

回遊動線は、愛犬の心身の健康をサポートするだけでなく、飼い主にとっても《快適で機能的な住まいを実現する有効な手段》となります。

新築やリフォームの際には、ぜひ検討してはいかがでしょうか。

7.愛犬専用の居場所を設ける

犬には、穴ぐらのような狭くて囲まれた場所で休息する習性があります。自分だけの安心できる穴ぐら空間があると、ストレスを感じたときや静かに休みたいとき、そこに避難できます。

愛犬専用の居場所があると、お掃除も効率化できるでしょう。犬の毛や汚れが特定の場所に集中するため、その他の場所のお掃除がラクになります。

たとえば、こんな方法で愛犬専用の居場所を設けてみてはいかがでしょうか。

- リビングの一部に床材を変えたスペースを設ける

- 階段下を有効活用して、専用スペースを設ける

- 玄関土間や勝手口土間を広くしてスペースを確保する

階段下のスペースは、くつろぎの場としてだけでなく、トイレスペースにも利用できます。

リラックススペースに、小窓を設けるのもよいでしょう。犬も人間と同様に、外をぼんやりと眺めてくつろいだり、ひなたぼっこをしたり、風を感じて気持ちよさそうにしたりすることがあります。

また、愛犬専用の居場所の近くや玄関土間スペースに、リードや雨具など、ペット用品用の収納も設けておくと便利です。整理整頓と美観の維持が容易になります。

8.脚洗い場を設ける

洗面台やお風呂場で愛犬を洗い、周囲が水浸しになって困っていませんか?犬用の脚洗い場も、ぜひ検討したいポイントのひとつです。玄関や勝手口の付近に設けておくと、とても便利です。

散歩から帰ってきたあと、家に入る前に脚洗い場でしっかり汚れを落とすことで、居住スペースに汚れを持ち込まずに済みます。その結果、屋内をクリーンに保ち、不快なニオイを抑制できます。

家の中が水浸しになることもなくなり、飼い主の負担が大幅に軽減さるでしょう。脚洗い場の設置は、愛犬と飼い主、双方にとってストレスフリーな毎日を送るためのよい選択と言えます。

9.脱走や危険箇所への立ち入りの防止対策をおこなう

愛犬と暮らす家において、脱走や危険箇所への立ち入りの防止対策は、非常に重要です。愛犬の命を守ることに直結する、最優先で考えるべき安全対策と言えます。

犬の脱走や危険箇所への立ち入りを見過ごすと、以下のリスクがあります。

- 危険物の誤飲・誤食リスク

- 交通事故に遭うリスク

- 迷子・行方不明になるリスク

- 危険に遭遇してケガするリスク

- 他者に危害を加え加害者になるリスク

上述のようなリスクを回避するために、脱走や危険箇所への立ち入りを防止したいところです。たとえば、以下の方法が役立ちます。

| 玄関・勝手口 | 玄関や勝手口に続く廊下や土間に犬用ゲートを設置する。扉を不用意に開けられないようにロックを付ける。 |

|---|---|

| 窓・ベランダ | 補助鍵や、必要に応じて転落防止ネットやパネルを設置する。網戸を突き破って落ちないように柵を取り付ける。 |

| 敷地境界線 | 乗り越えたりくぐり抜けたりできないフェンスを設置する。ゲートは犬が簡単に開けられない構造でロック付きのものにする。 |

| キッチン | 火元や包丁、洗剤など危険なものが多い。立ち入れないようゲートやスライドドアを設置する。引き出しやキャビネットにロックを付ける。 |

| 階段 | 階段からの転落は、犬にとって重大な事故につながる。階段の上と下の両方に犬用ゲートを設置する。 |

上述の対策は、愛犬の安全だけでなく、家族の安心のためにも必要不可欠です。ぜひ、ご検討ください。

反対に、犬が自由に出入りできる《くぐり戸付きのドア》もあります。適所に使うと、犬の行動範囲を広げてあげられます。

10.屋外にドッグランスペースを設置する

ドッグランは、犬にとってさまざまなメリットがあります。スペースの確保や費用はかかりますが、可能であればぜひ検討したい設備のひとつです。

ドッグランのメリット

ドッグランの主なメリットをあげてみましょう。

- 運動不足を解消できる

- ストレス軽減に役立つ

- 安全な遊び場を提供できる

しつけやトレーニングの場としても有用です。

待てや呼び戻しなど、基本的なしつけを実践するのにピッタリの場所です。車や他の人のことを気にせず、集中できる環境で遊びながら楽しくトレーニングできます。

ドッグランスペースを設ける際のポイント

ドッグランスペースを設ける際のポイントをご紹介します。

- 必要な広さを確保する

- 脚を痛めず、寝転がっても体を汚さない舗装材を選ぶ

- 適切な高さや強度の扉・フェンスを設ける

- 可能であれば、水栓やガーデンパンを設ける

天然芝・人工芝・ウッドチップなど、脚を痛めず、寝転がっても体を汚さない舗装材を選ぶとよいでしょう。

犬が飛び出したり、隣家に侵入したりしないように、適切なフェンスを設けましょうてください。ゲートは、犬が自分で開けられたいものにしておくと安心です。

水栓やガーデンパンがあると便利です。水分を補給したり、泥が付いた体をきれいにしたりできます。

まとめ:犬と暮らすための間取りのアイデアや工夫を実現しよう

犬と暮らす家づくりには、愛犬の「安全・健康・快適さ」を考える視点が欠かせません。今回ご紹介したアイデアや工夫が、ステキな住まいづくりの一助になれば幸いです。

家づくりは、家族みんなの未来を形にする大切なプロジェクト。ぜひ愛犬の気持ちにも耳を傾けながら、理想の住まい像をじっくり思い描いてみてください。

理想の住まいを形にするには、専門的な視点や経験豊富なアドバイザーのサポートが欠かせません。

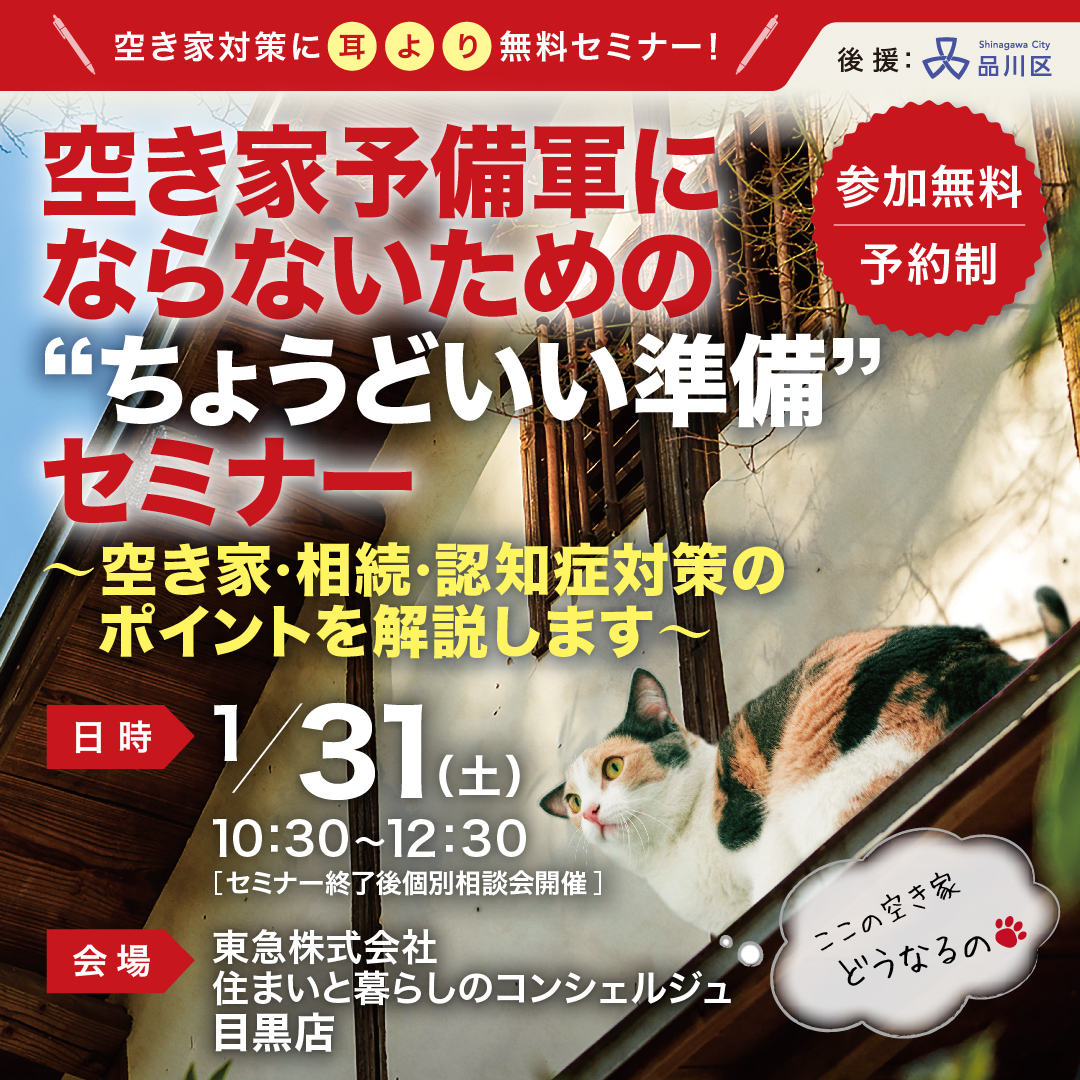

東急株式会社「住まいと暮らしのコンシェルジュ」は、住まい探しからリフォーム、ライフスタイルに合わせた暮らしのご提案まで、住まいに関するさまざまなご相談を無料でサポートしています。

ペットと快適に暮らすための住まいの工夫についても、経験豊富なアドバイザーが提携するハウスメーカーやリフォーム会社と一緒に丁寧にアドバイスいたします。

「犬との暮らしに合った住まいを探したい」「愛犬と暮らせるように間取りや設備のリフォームを検討したい」そんなときは、ぜひお気軽にご相談ください。