「リフォームすべきか、建て替えるべきか」と迷われるご相談者さまが少なくありません。費用を考えるとリフォームのほうが建て替えよりお得に感じますが、実際のところどうなのでしょうか。

じつは「リフォーム/建て替え」の選択は、そう単純ではありません。日本では、ひと世代ごとに建てては壊す「スクラップ・アンド・ビルド」が問題になっていて、見直しが始まっているのです。

本稿では、リフォームと建て替えの費用の違いや、注目されている話題をご紹介しながらそれぞれの長所と短所をご説明します。リフォームや建て替えをご検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。

リフォームと建て替え、どっちがお得?

「リフォーム」は、既存住宅の生かせる部分を残して改修します。一方「建て替え」は、既存住宅をすべて解体して新たに家を新築します。

さて、ご自宅が老朽化して大規模なリフォームが必要になった場合、建て替えてしまったほうがいいのでしょうか。それとも、既存住宅を少しでも再利用して、リフォームしたほうがいいのでしょうか。

まずは、以下の3つの観点からリフォームと建て替えの違いを比較して、どちらがいいか検討してみましょう。

- 工事費用

- 諸費用

- 工期

それぞれ、詳しく解説します。

工事費用の違い

工事費用は、工事内容や施工会社によって変わります。原材料や人件費の高騰など、時世の影響も受けます。原則的には、その時々で見積もりを取って、工事費を確認しなければなりません。

ここでは、簡易的に予算を立てるための目安をご紹介します。リフォームと建て替えの工事費は、それぞれ以下の金額を基準に考えていただくとよいでしょう。

なお、坪数は「総床面積(m²)×0.3025」で算出できます。たとえば、総床面積が100m²の住宅でしたら「100×0.3025=30.25坪」です。

- 30坪の大規模リフォーム:1,500万円~

- 40坪の大規模リフォーム:2,000万円~

- 30坪の建て替え:2,000万円~

- 40坪の建て替え:2,500万円~

一般的には、リフォームのほうが安価に抑えられます。なぜなら、既存住宅の生かせる部分を残すことで、材料費や工賃のコストダウンが図れるからです。

よって、工事規模が大きくなるほど既存部分の再利用が減るため、リフォームと建て替えの費用差は小さくなります。条件しだいでは、建て替えたほうが安く収まることもあり得ます。

諸費用の違い

次は、諸費用に目を向けてみましょう。まず、大規模リフォームの代表的な諸費用項目をご紹介します。

- 仮住まい

- 引っ越し

- 登記(増築や減築などで床面積が変わる場合)

- 一部解体工事

- ローン諸費用(ローンを利用する場合)

つづいて、建て替えの代表的な諸費用項目をご紹介します。

- 仮住まいの住居費

- 引っ越し

- 登記(表示登記、所有権保存登記、滅失登記)

- 解体工事

- 敷地調査費・測量費

- 地盤調査・地盤補強

- 屋外のガス・水道・電気工事

- 外構工事

- 住宅ローン諸費用(住宅ローンを利用する場合)

- 火災保険・地震保険

- 地鎮祭・上棟式費用(実施する場合)

見比べていただくと、一目瞭然です。一般的に、諸費用は建て替えのほうが高額になります。

工期の違い

さて、工期はどうでしょうか。工期は、人件費や仮住まい費用に影響します。ですから、同じ工事内容でも短工期のほうがコストを下げられます。

大規模リフォームと建て替えの工期の目安をご紹介しましょう。

- 大規模リフォーム:1~5ヶ月

- 建て替え:4~7ヶ月

なお、建て替えの場合は、必ず行政機関に「建築確認申請」をおこなわなければなりません。一般的な木造住宅の場合、この申請を通すのに1~3週間程度かかります。

家屋や外構を解体する期間も、1~2週間必要です。ですから、スタートから引っ越し完了までの期間は、リフォームより建て替えのほうが相当に長くなります。

ちなみに、大規模リフォームも住みながら工事するのは困難です。原則的に「仮住まいが必要」とお考えいただき、予算を組んでいただくほうがよいでしょう。

リフォームのメリットとデメリット

つづいて、長所と短所の観点から、リフォームと建て替えの特徴をご紹介します。まずは、リフォームから解説しましょう。

リフォームのメリット

リフォームにした場合の主なメリットは、以下の3つです。

- リフォーム箇所を限定できる

- 施工会社の選択肢が広がる

- 二酸化炭素の排出を抑制できる

それぞれ、詳しくご説明しましょう。

1:リフォーム箇所を限定できる

リフォームの最大の利点は、まだ使えるところを残せることでしょう。建て替えより費用を抑えられるだけでなく、愛着のある「わが家」を全解体せずに済むので、心理的負担も軽いと言えます。

一方、建て替えでは、使えるところも捨てなくてはなりません。リフォームと比較すると、コストや資源のロスが多くなってしまいます。

2:施工会社の選択肢が広がる

建て替えは新築と同様の段取りで建てますので、工事の依頼先は工務店やハウスメーカーになります。一方、リフォームは工務店やハウスメーカーだけでなく、リフォーム専門会社も選択可能です。

昨今のリフォーム専門会社は、個性的でオシャレな提案をしてくれる会社がたくさんあります。リフォームに長けていますので、コストダウンやコストパフォーマンスも期待できるでしょう。

なお、大手ハウスメーカーの家は企業秘密の工法(クローズド工法、プレハブ工法と呼ばれる)を採用しているため、建てた会社しかリフォームできないケースもあります。

施工会社以外にご相談されたい方は、建築時の図面や資料をご持参いただくとよいでしょう。

3:二酸化炭素の排出を抑制できる

ご存じのとおり、脱炭素が地球規模で喫緊の課題になっています。地球温暖化や自然災害の激甚化を抑止するために、温室効果ガス(主に二酸化炭素)の排出量削減が急がれているのです。

リフォームは資源のロスが少なく、工事に関する温室効果ガスの排出量を少なくできます。ただし、生活中の排出量を減らすために、以下のような「省エネ化」が要る点は留意が必要です。

- 高気密・高断熱化

- 高効率設備・高効率家電の導入

住宅の省エネレベルが低いと、家電や照明、冷暖房などの電力消費量が増えます。電力消費量の増加は、家計だけでなく地球にも優しくありません。

東日本大震災以降、原発が止まっているため、日本の電力はほぼ化石燃料(石炭・石油・天然ガス)を使って発電しています。このような発電は、大量の温室効果ガスを発生させてしまうのです。

リフォームのデメリット

リフォームにした場合の主なデメリットは、以下の3つです。

- 追加工事が発生しやすい

- 後日、またリフォームが必要になる場合がある

- 家の性能向上が難しい

それぞれ、詳しくご説明しましょう。

1:追加工事が発生しやすい

リフォームは、工事を開始して壁を剥がすまで、構造(家の骨格部分)の状態がわかりません。もしも、構造に腐朽やシロアリの食害が見つかったら、まずそれを直す必要があります。

給排水管やガス管の老朽化が見つかる場合もあります。これも放置できませんので、リフォームは当初見込んでいなかった費用が発生するケースが少なくないのです。

2:後日、またリフォームが必要になる場合がある

既存住宅の一部を残してリフォームする場合、その残した部分は耐用年数が短いままです。よって近い将来、残した部分の修理やリフォームが必要になるかもしれません。

リフォームを複数回に分けると、1回あたりの負担は少なくなります。しかし、トータルでは工期もコストも余分にかかります。この点では、すべて新品になる「建て替え」のほうが安心です。

3:家の性能向上が難しい

リフォームの長所は既存住宅が活用できること、とお伝えしました。しかし、その長所が裏目に出て制約となる場合もあります。そのひとつが「性能向上」です。

たとえば、以下の項目は新築に比べて向上させるのが困難です。

- 間取りや生活動線

- 耐震性

- 省エネ性

- バリアフリー

上述の項目の改善が最優先の方は「ゼロから設計し直せる新築のほうが有利」とお考えください。

建て替えのメリットとデメリット

つづいて、建て替えの長所と短所をご紹介しましょう。

建て替えのメリット

建て替えた場合の主なメリットは、以下の3つです。

- すべて新品になる

- 一から間取りを作成できる

- 住宅ローンを利用しやすい

それぞれ、詳しくご説明しましょう。

1:すべて新品になる

建て替えでは、設備や建材だけでなく工法や構造も選べます。構造からもっと地震に強くしたいとか、二階建てを三階建てにしたいと言ったご希望にも対応できます。

参考まで、住宅に使われる主な構造と特徴をご紹介しましょう。

- 重量鉄骨造:間取りの自由度が非常に高い、建築コストがかかる

- 軽量鉄骨造:品質や性能が安定しやすい工法、プレハブ方式で設計の自由度が低い

- 木造軸組工法:設計の自由度が高い、施工会社によって品質の違いが出やすい

- 木造枠組壁構法:品質や性能が安定しやすい工法、やや設計の自由度が下がる

従来、三階建て以上は鉄骨の独壇場でした。現在は、技術の進歩や法改正で、木造高層住宅が脚光を浴びています。渋谷マルイが木造主体で建て替えると発表したニュースは、記憶に新しいですよね。

このような革新による選択肢の広がりを享受できるのも、建て替えのメリットでしょう。

2:一から間取りを作成できる

建て替えでは、間取りもゼロから設計できます。間取りを変更できると、部屋数や生活動線も変更できますので、家族構成やライフスタイルの変化に対応しやすいでしょう。

また、間取りの取り方しだいで、耐震性の向上も図れます。地盤調査もできますので、激甚化する地震に備え、建物に合わせた地盤補強をおこなうことも可能です。

一方、リフォームは制約があり、自由に間取りの変更ができません。階段の位置や抜けない壁(耐力壁)など、移動させるのが難しいのです。間取りの刷新は、建て替えが圧倒的に有利です。

3:住宅ローンを利用しやすい

じつは、一般的に住宅ローンはリフォーム用途で利用できません。多くの金融機関では、住宅ローンの使いみちを「マイホームの建築・購入・増築・改築(建て替え)資金」に限定しています。

住宅ローンは、リフォーム用のローンと比較して以下の長所があります。

- 金利が低い

- 借り入れ可能な期間が長い

- 融資上限額が高い

- 住宅ローン減税を受けやすい

よって、ローンに関してはリフォームより建て替えのほうが好条件と言えます。

建て替えのデメリット

建て替えた場合の主なデメリットは、以下の3つです。

- 工事期間が長い

- 高額の諸費用がかかる

- 延床面積が小さくなる場合がある

それぞれ、詳しくご説明しましょう。

1:工事期間が長い

先述のとおり、建て替えは工事期間が長くなります。ですから、仮住まいを始めてから新居での生活をスタートさせるまで、かなりの時間が必要です。

慣れない仮住まいでの生活が長くなるほど、ご家族の肉体や精神にかかる負担が大きくなります。ご高齢者がおられる場合は、なにか対策が必要になるかもしれません。

2:高額の諸費用がかかる

建て替えは、諸費用が高額になります。これは、高額の自己資金(預貯金)を準備しなければならないことを意味します。

諸費用も合わせて融資してくれる住宅ローンもありますが、以下の3点に留意する必要があります。

- オーバーローンになる

- 審査が厳しくなる

- 金利が高くなる

諸費用まで借りてしまうと、オーバーローン(借入額が担保価値を上回る状態)になります。これは金融機関にとってリスクのある融資ですので、必然的に審査が厳しくなり、金利も上がります。

原則的に、諸費用は自己資金で準備していただくほうがよいでしょう。

3:延床面積が小さくなる場合がある

建築基準法や告示、条例の改正により、建築当時より建築可能な床面積の規制が厳しくなった地域があります。そのような地域では、建て替える際は元の住宅より床面積を小さくしなければなりません。

たとえば、敷地には「建ぺい率」や「容積率」が規定(以下参照)されていて、建築可能な床面積の上限が定められています。改正でこの割合が下がった地域は、建て替えると以前より小さな家になります。

参考:建築基準法 第52条

参考:建築基準法 第53条

また、消防や災害救助の観点から、住宅は「幅4m以上の道路に2m以上接しなければならない」と規定(以下参照)されています。

参考:建築基準法 第42条2項

参考:建築基準法 第43条

もしも、敷地の前面道路の幅が4mに満たない場合は、道路中央から2mのラインまでセットバック(後退)が必要になります。後退した部分には、建物だけでなく門塀や擁壁等も建てられません。

2m以上の接道義務を満たしていない場合は、再建築ができません。このケースでは建て替えできませんので、選択肢はリフォームのみとなります。

関連するコラム

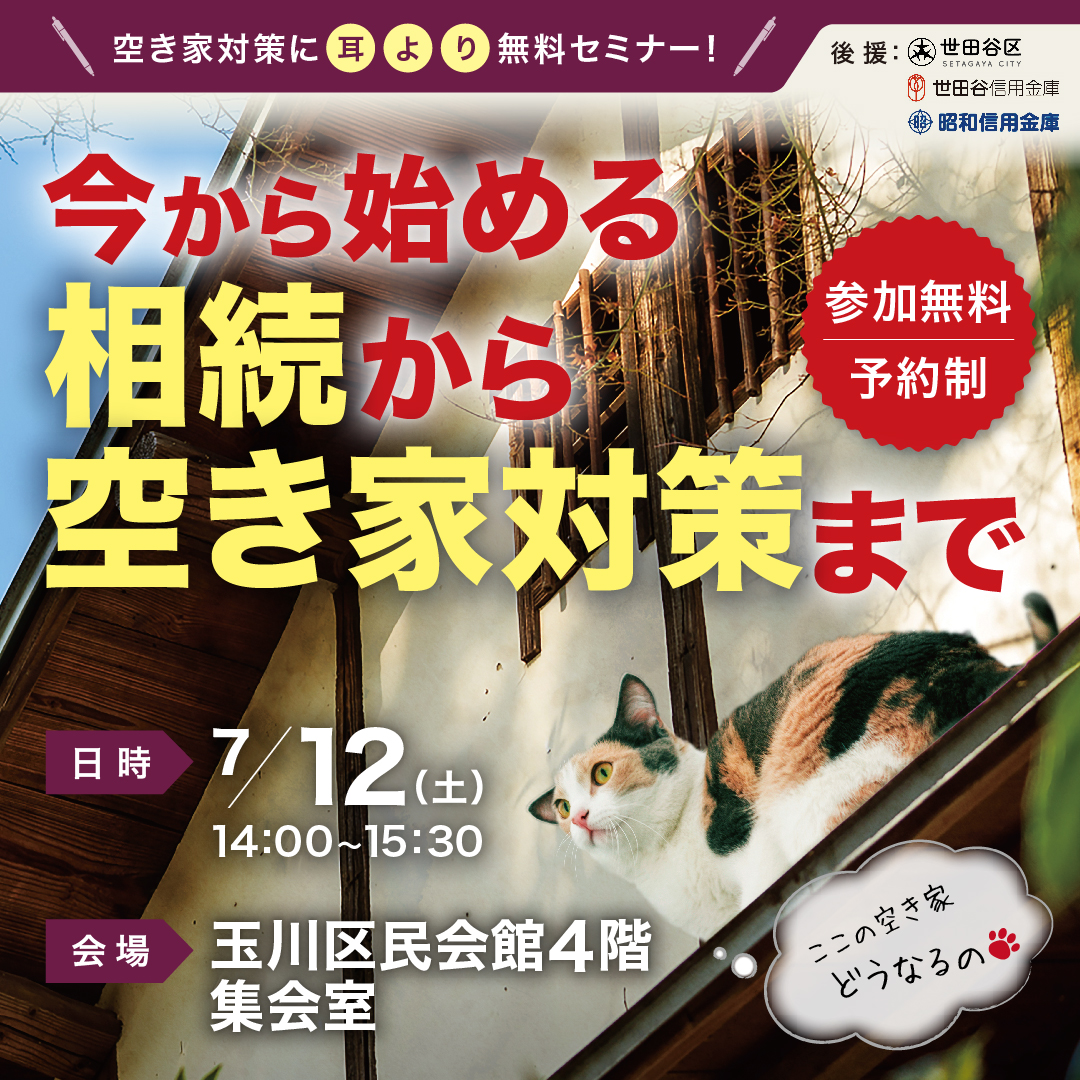

リフォーム? 建替え? どっちがいい?

リフォーム? 建替え? どっちがいい?

お住まいが築20 年を過ぎると、お子様が独立されるなど、ご家族の生活スタイルが変わり、「リフォーム」 した方がいいのか、それとも「建替え」 した方がいいのか、迷われる方が多くいらっしゃいます。

しかしそもそも、リフォーム・建替えのどちらかを「 選択できない」 または、「選択することが難しい」ケースがあります。

いくつか、そのポイントをご紹介いたします。

■建替えを「選択できない」ケース

建築基準法や条例の整備や改正で「建替えのできない土地」になってしまった場合です。

前面道路の広さや、敷地の道路に接している長さが足りない、などがありますので注意が必要です。

■建替えを「選択することが難しい」ケース

建築基準法や条例の整備や改正で「今より小さな家しか建たない条件になってしまった場合」です(建蔽率・容積率が

変わってしまった。道路が狭く、セットバックといって道路に土地を提供する必要があり、土地が小さくなった。な

ど)。

このような場合は、現在のご自宅よりもどのくらい小さくなってしまうのか、その生活空間で充分なのか、をチェックする必要があります。

■リフォームを「選択することが難しい」 ケース

「シロアリ被害がある場合」や「地盤や構造に不安がある場合(築年数が古い、家が傾いている、雨漏りしている)」

などの場合です。

このような場合は、耐震補強が必要になったり、不具合を修正するのに費用がかなり掛かってしまい、建替えとほとん

ど変わらない、もしくは建替えの方が安くなるケースがあります。また、その後何年住み続けるか、耐久性にも注意が

必要です。

いずれも専門的なお話になりますので、すべてをご自身でチェックするのは難しいと思いますが、ご注意いただきたいポイントです。

一般的に、リフォーム費用が建替えの7割以上となる場合、建替えの方がよいと言われていますが、家の築年数、建物の構造、ご予算、希望の間取り・広さ、今後のライフスタイルによっても方針が異なってきます。

お困りの際はコンシェルジュまでご相談ください。

2020/03/01

方針でお悩みの方2020/03/01

リフォームか建て替えか、選ぶ際の判断基準

最後に、これまでのまとめとして、リフォームまたは建て替えを選択する際の判断基準をご紹介します。

リフォームが向いている人

リフォームは、以下の方におすすめです。

- 法規上、立て替えに対して制約がある地域にお住まいの方

- できるだけ費用を抑えたい方

- できるだけ環境に負担をかけたくない方

ただし、構造がシロアリや腐朽菌の被害を受けていないことが前提です。これらの被害があると、工事の規模が大きくなり、費用や環境負荷については建て替えとあまり差がなくなります。

建て替えが向いている人

建て替えは、以下の方におすすめです。

- 大胆に間取りを変更したい方

- 抜本的に住み心地を改善したい方

- 子や孫に住み継いでもらいたい方

建物が古く、大胆な間取り変更や抜本的な住み心地の改善が必要な場合は、往々にして新築なみの工事費用がかかります。

とくに1981年以前に建った家は、旧耐震基準・非バリアフリー・無断熱の住宅が多く、改善に多額の費用がかかるでしょう。そのようなケースでは、建て替えるほうが合理的かもしれません。

子や孫に住み継いでもらいたい場合も、建て替えが有力な選択肢になります。最新の技術で、100年持ち、なおかつ改修しやすい住宅を設計してみてはいかがでしょうか。

【まとめ】リフォームと建て替え、どっちがお得?と迷ったら

リフォームと建て替えで迷われたときは、まず家の現状を明らかにするところから初めていただくとよいでしょう。あとどのくらい住めそうかわかれば、判断しやすくなります。

従来の住宅は「スクラップ・アンド・ビルド」に甘んじていました。しかし、日本の住宅施策は「良い家を建て、手入れして、長く大切に使う」方向に変化し始めています。

その観点からも「良い家を建てる」べきか、それとも「手入れして、長く大切に使う」べきか、ジックリ検討していただくのはよいことです。

東急株式会社「住まいと暮らしのコンシェルジュ」では、住まいに関するお悩み解決のお手伝いをしております。リフォームと建て替えで迷われている方は、ぜひご相談ください。

関連するコラム

【実例紹介】実家を二世帯住宅に。リフォームor建て替え、どちらにしよう?<前編>

【実例紹介】実家を二世帯住宅に。リフォームor建て替え、どち…

相談者A様は30代主婦で、ご主人様、1歳、3歳の子ども2人の4人家族です。これまで社宅にお住まいでしたが、退去期限まであと3年となり、将来の住まいについて考えるようになりました。近くに住むA様の両親に相談したところ、実家をリフォームか建替えで二世帯住宅にして一緒に住まないかと提案されました。ご主人様も賛成してくれたので、コンシェルジュに相談にいらっしゃいました。

コンシェルジュについては、以前からご存じだったそうです。たまに店の前を通っていたし、駅のポスターもよく見るので、なんとなく親近感を感じていて、買い物のついでに立ち寄ってくださいました。

■実家を二世帯住宅にするには、リフォームか建替えのどちらが良いか、費用がどのくらいかかるか、費用面以外のメリットやデメリットについて考え方を教えて欲しい

■この検討に適した会社を紹介して欲しい

カウンターのコンシェルジュと話をして、希望の相談ができることがわかったので次回の予約をしていただきました。

A様とご両親様が特に気にされていたのは、費用です。リフォームと建替え、それぞれの金額がいくらになるのか予測できず不安に思われていました。費用の目安がわかれば。どちらで検討を進めるか、どのように用意するかを家族で相談できます。ご両親様は、できれば自分達の貯金の範囲でリフォームをとお考えでした。そこで、金額の目安を確認するために、リフォーム会社1社とハウスメーカー1社に見積を依頼することになりました。

リフォーム会社が調査を実施した結果、建物は築50年超で全体の耐震補強と断熱工事が必要なこと、構造の制約により二世帯向けの間取りは難しいことがわかりました。またリフォーム費用は概算で2000万円超の見積となり、ご両親様の貯金では不足することもわかりました。 ハウスメーカーによる建替え提案は、概算4500万円でした。

A様はご両親様とも相談して、リフォームではなく建替えにすること、費用は子世帯がローンを組み、ご両親様も現金を出すという方針に決定されました。

コンシェルジュとの会話の中でA様の不安も以下の4点に整理できました。

①住宅ローンについて、今後子どもの学費等もあるため、家計に無理のない金額を知り、その予算で建築可能なハウスメーカーで検討したい。

②5歳違いのお姉様がいて、実家を二世帯住宅にしてA様が住むことについて同意を得るのは難しそう。将来相続でもめないためにどうすれば良いか。

③A様はデザイン全般にこだわりがあるので自分の好みを理解してもらえるか。

④自分のペースで検討を進めたい。決断を急かすような営業活動は控えてもらえるか

コンシェルジュと情報を集めながら、検討すべきポイントが見えてきたA様。今度は実家の建て替えをどのように進めたらいいのでしょうか?

次回コラム【後編】に続きます。

2021/07/05

方針でお悩みの方2021/07/05

関連するコラム

【実例紹介】リフォームか、 建替えか?二世帯住宅を検討!

【実例紹介】リフォームか、 建替えか?二世帯住宅を検討!

都内にお住まいのA様。お子様が生まれるのをきっかけに、住まいをどうするか、とご相談にいらっしゃいました。

当初はマンション購入を検討していらっしゃいましたが、都内は価格が高く、ご夫婦で安心して買える価格だと、手狭になってしまう、ということが分かり、ご家族でご相談された結果、ご実家を二世帯にしてご両親様と一緒に住もう、という方針に決まりました。

そこで問題になったのが、ご要望はリフォームで叶うのか、建替えした方がいいのか。

実際にどのように検討を進めたのかご紹介いたします。

コンシェルジュより、提携しているハウスメーカー・工務店などの建築会社、リフォーム会社をそれぞれご紹介し、リフォームがいいのか、建替えがいいのか、同時に検討を進めました。事前に下記ポイントをご説明させていただき、まだ方針を検討する段階なので、1社ずつご紹介しそれぞれの案を検討しました。

■法的に建替えのできる土地か

建築基準法や条例の改正で「建替えることのできない土地」になってしまうことがあります。

道路の幅や、道路が敷地に接している長さが足りない、などがよくありますので注意が必要です。

■建替えた場合、建物の広さが十分に確保できるか

建築基準法や条例の改正で「今より小さな家しか建たない条件になってしまった場合」です。建蔽率・容積率が変わってしまったり、道路が狭く、セットバックといって道路に土地を提供する必要があり、土地が小さくなってしまったりすることもあります。

建築会社は、土地や道路などの法的条件をお調べくださり、ご希望に合った間取りのご提案と概算の費用のご提示をしてくださいました。

リフォーム会社は、実際にご実家を現地調査・耐震診断をしていただき、プランのご提案、お見積りのご提示をしてくださいました。

検討の結果、A様の場合は、リフォームの費用が思ったよりも高額になってしまい、またご両親様のスペースが十分に取れないことが分かり、今回は建替えでお話を進めよう、ということになりました。

方針が決まりましたので、今度は建替えの会社をどこにするか、ご検討をスタートします。

すでにご紹介させていただいた1社に追加して、2社ご希望の会社をお選びいただき、ご検討を進めます。

各社とも、趣向を凝らしたご提案をしてくださり、二世帯住宅ならではのいろいろなアイデアが出てきました。

ご両親様世帯、A様世帯、それぞれのお考えが、なかなかまとまらない時も、コンシェルジュが間に入り、ご希望を整理するお手伝いをさせていただきました。

最初にご相談をいただいてから、5か月ほどかかりましたが、ご両親様、A様ご夫婦それぞれがご納得のいくご計画ができ、建築会社を決めることができました。

住まいと暮らしのコンシェルジュでは、お住まいをどうするか方針を決める最初から、お手伝いをしております。お困りの際はぜひご相談ください。

2020/12/07

注文住宅2020/12/07