| 本稿の概要 |

|---|

| ⏵親の住まいには「同居・近居・高齢者施設」など複数の選択肢があり、それぞれにメリット・デメリットがあるため、状況に合わせて選択肢の絞り込みが必要。 ⏵家族の意向や介護負担、本人の希望、将来の見通しなど、判断に関わる要素は多岐にわたるが、5つの比較ポイントを活用することで客観的に検討しやすくなる。 ⏵迷ったときは、第三者のサポートを活用することで前進しやすくなる。また、納得感のある選択につながる可能性も高まる。 |

「そろそろ、親の今後の住まいについて話し合わないとな……」「このままひとり暮らしを続けさせていいのかな……」そう思いつつも、なかなか一歩を踏み出せない方が少なくありません。

親の住まいには「同居・近居・高齢者施設」などさまざまな選択肢があります。ですが「何からどう考えればいいのか分からない」「家族の意見がまとまらない」と悩む人が多いのが現実です。

本稿では、そんな「親の住まい選び」のモヤモヤを整理するために、住まいの選択肢と比較ポイントを分かりやすく解説します。ベストな選択肢を見つけるヒントになれば幸いです。

親の住まい選びでつまずきやすい3つの壁とは?

親のこれからの住まいについて考える際、いざ話を進めようとすると、思いのほか多くの壁にぶつかってしまうものです。

「何から手を付ければいいのか分からない」「同居や施設など選択肢が多すぎて混乱する」「家族で話し合っても意見がまとまらない」⸺ そうした悩みを抱える方は少なくありません。

でも、大丈夫です。そんなふうに悩んでいるのは、決してあなただけではありません。多くのご家庭が、同じように「住まい選びのモヤモヤ」に向き合っています。

まずは、つまずきやすい3つのポイントを整理しながら、前に進める方法を探っていきましょう。

1.そもそも何から考えればいいか分からない

親の住まいについて考え始めたとき、「何を基準に選べばいいのか分からない」と戸惑う方が少なくありません。

介護のこと、金銭的なこと、親の気持ち……考えるべきことが多すぎて、つい後回しにしてしまうこともあるでしょう。ですが、問題を放置すると、いざというときに慌てて冷静に判断できないことも。

なるべく早めに対策してきたいのは、「親の生活に今、何が必要か」を洗い出してみることです。移動の不安・食事の手間・見守りの必要性など、現状を把握すると次に考えるべきことが見えてきます。

とは言え、大切なのは「完璧に把握する」ことではなく、「一歩目を踏み出す」ことです。迷いながらでも、少しでも動き出すことで状況は確実に前に進みます。

2.選択肢(同居・近居・各種施設)が多く整理できない

親の住まいには、「同居、近居、高齢者施設」など複数の選択肢があります。さらに、高齢者施設ひとつとっても種類が多く、制度や費用も複雑です。

それぞれにメリット・デメリットがあるうえ、介護度や生活スタイルによっても向き・不向きが異なります。そのため、比較しようにも整理しきれず、混乱してしまう方が少なくありません。

最初からすべてを並べて比較しようとするのではなく、まずは「どんな生活が理想か」「何に困っているのか」といった暮らしの視点から選択肢を見直してみましょう。グッと整理しやすくなります。

「選び始める前に、考えを整理する」⸺ それが、選択肢の迷路から抜け出す近道です。

3.家族それぞれの意向・感情が交錯して話が進まない

親の住まいについて話し合おうとすると、家族それぞれの考え方や立場の違いが浮き彫りになることがあります。

たとえばこんな感じで、兄弟姉妹の意見が分かれるかもしれません。

- 「自分の家に引き取りたい」

- 「できれば施設にお願いしたい」

- 「まだ元気だから今は現状維持でいいのでは?」

誰もが「親のため」を思っていても、そのアプローチは人それぞれ。結果として意見がかみ合わず、話し合いがストップしてしまうケースも珍しくありません。

こうした場面では、まず「意見に違いがあって当然」と受け止めることが大切です。家族会議を「正解を出す場」ではなく「状況を共有する場」と捉えることで、話を前に進めやすくなります。

また、住まいの方針を決めるうえで、意外と見落とされがちなのが「親本人の本音」です。以下のような質問を、雑談のような雰囲気で投げかけておきたいところです。

- 今の暮らしで、不便を感じていることはある?

- 医療や介護で、不安に思っていることはある?

- 将来、どんな暮らしを送りたいと思っている?

- 一緒に住みたいという気持ちはある?

- 施設に入ることに、抵抗はある?

本人の思いをしっかり聞かずに子世代だけで方向性を決めてしまうと、あとから不満が出たり、気持ちがついてこなかったりすることがあります。

家族みんなが納得できるゴールにたどり着くには、親本人の「声」を丁寧にすくい上げることが不可欠です。

まずは選択肢を整理して、それぞれの特徴を理解することが大切

親のこれからの住まいを考えるうえでまず押さえておきたいのが、同居・近居・高齢者施設という「3つの主な選択肢」です。

それぞれに異なるメリットと注意点があり、家族の状況や親の希望によって向き不向きが分かれます。ここでは、それぞれの特徴を丁寧に見ていきましょう。

同居のメリットとデメリット:親子が安心して暮らすには?

親子が同じ屋根の下で暮らす「同居」は、親の様子を日々見守れる安心感が得られます。一方、物理的・心理的な距離が近すぎることでストレスが生まれる可能性もあります。

▼メリット

同居の最大のメリットは、「何かあったときすぐ対応できる」ことです。 食事・入浴・服薬などのサポートも、自然におこないやすいのではないでしょうか。

また、日常の中で会話が生まれやすく、親の安心感にもつながるでしょう。 デイサービスやショートステイなどの介護保険のサービスと組み合わせれば、在宅生活を長く続けることも可能です。

▼デメリット(注意点)

一方で、生活リズムのズレや家事の負担増から、家族間に摩擦が生じやすい面もあります。介護の負担が特定の家族に偏ると、ストレスが蓄積し、共倒れのリスクもあるでしょう。

また、もともと家族関係に課題がある場合は、精神的な負担が大きくなりやすいため、注意が必要です。

同居を選ぶ際は、家の間取りや生活動線の見直し、介護サービス・ヘルパーの活用など、「家族全員が無理しすぎないで済む体制づくり」がカギになります。

近居のメリットとデメリット:ちょうどいい距離感をどうつくる?

近居は「見守り」と「自立」のバランスがとりやすいスタイルです。同じ家には住まないけれど、いざというときにはすぐ駆けつけられる ⸺ そんな「ちょうどよい距離感」が魅力です。

ただし、距離が近いからこそ生まれる気苦労や葛藤もあり、工夫が求められるケースも少なくありません。家族にとって無理のない形を考えることが、成功のカギです。

▼メリット

近所に住むことで、親の生活の自立を尊重しつつ、必要に応じてサポートができます。たとえば、買い物や通院の付き添いなど、ちょっとしたことを気軽に助け合えるのが近居の強みです。

急な体調の変化や災害時にも駆けつけやすく、日常的な見守りもしやすくなります。同居と比べて、親子それぞれのプライバシーが守られるのも、近居の大きな利点です。

▼デメリット(注意点)

一方で、ちょうどよい距離感を保つことは、それほど容易ではありません。「近いからいつでも行ける」という思いから、双方にストレスを生むこともあります。

たとえば、親が頻繁に頼ってくることで子どもの生活リズムが崩れたり、逆に「近いからもっと助けてあげられるはずなのに、できない」と罪悪感を持ったりすることもあるでしょう。

近居を選ぶ際は、サポートの役割や頻度を家族で事前に話し合っておくのが理想です。ICT機器(見守りセンサー・カメラ)や見守りサービスを活用するのも、ひとつの方法です。

高齢者施設のメリットとデメリット:安心できる環境をどう選ぶ?

高齢の親の住まいとして、高齢者施設を検討するケースも増えています。医療や介護の体制が整った施設で暮らすことで、高齢者が安心かつ安全な生活を送れます。

その反面、住み慣れた自宅を離れることに不安を抱く方もおられます。家族も「本当にこれでよかったのか」と悩む場面があるかもしれません。

高齢者施設を検討する場合は、とくにメリットとデメリットを把握しておくことをおすすめします。

▼メリット

高齢者施設の一番のメリットは、高齢者の状態に応じた支援体制が整っていることです。

介護付きの施設であれば、24時間体制で見守りや生活支援を受けられるため、家族の負担が大きく軽減されます。

食事・入浴・排せつといった日常生活のサポートも充実しており、介護が必要な状態でも、安心して暮らしていける環境が整っています。

▼デメリット(注意点)

一方、施設ごとにサービス内容や費用、サポート体制が異なるため、選ぶ際には慎重な見極めが必要です。

入居後に「思っていたのと違った」とギャップを感じることもあるため、事前の情報収集と確認が欠かせません。

また、「高齢者施設」とひとことで言っても、さまざまなタイプがあります。たとえば、主なものとしては以下の施設があり、それぞれ特徴が異なります。

介護スタッフが常駐し、施設内で介護サービスを提供。介護度が比較的高い方でも入居できる施設が多く、要介護度に応じて必要な介護サービスを受けられる。

食事や洗濯などの生活支援はあるものの、介護サービスは提供しておらず、介護が必要になった場合は外部サービスで対応。自立~軽度介護向けで、自由度が高いのが特徴。

見守りサービスが付いたバリアフリー住宅。比較的元気な人向けで、必要に応じて、訪問介護や訪問看護などの介護サービス、医療機関への紹介などをおこなう。

施設選びで失敗しないためには、パンフレットやWebサイトの情報だけで判断しないことが大切です。できる限り施設見学や体験入居を利用して、生活のリアルな様子を確かめましょう。

また、親本人の気持ちに耳を傾けたり、「サービス内容、費用、介護体制、入居条件」などを家族で一緒に比較検討したりするプロセスが欠かせません。

「ここでなら安心して暮らせそう」と納得できる住まいを、家族みんなで見つけることが重要です。

5つのポイントで「同居・近居・高齢者施設」を比較検討しよう

親の住まいを考えるとき、大切なのは「自分たち家族にとって、どれが合っているか」を見極めることです。どのご家庭にも当てはまる「絶対的な正解」はありません。

自分たち家族に合う選択肢を探す際に役立つ「5つの比較ポイント」をご紹介します。話し合いや情報整理の軸として、使ってみてください。

決め手になる「5つの比較ポイント」とは

「どれを選べばいいのか分からない……」という迷いを抱えたとき、客観的な判断軸に沿って考えると答えを導き出しやすくなります。

以下の5つのポイントをもとに「今の状況」と「これからの見通し」を整理してみてください。きっと、判断の助けになります。

▼1.現在困っていること(食事・入浴・見守り・医療など)

繰り返しになりますが、まずは「どんなことに困っているのか」を洗い出すことが大切です。

たとえば ⸺

- 食事の準備がひとりでは難しい

- 入浴が不安になってきた

- 夜間のトイレが怖い

- 通院の付き添いが必要

といった、日常の困りごとを具体的にあげてみると、必要なサポートの種類や量が見えてきます。

▼2.健康状態・要介護度の推移

今は元気でも、持病の進行や体力の低下が起きる可能性もあります。現在だけでなく、「半年後、1年後はどうなっているか?」という視点も持っておくことが大切です。

要介護度が高まった場合、同居や近居だけでは支えきれなくなるケースもあるため、見通しを立てておきましょう。

▼3.家族のサポート体制(距離・時間・心身の負担)

「できるだけ支えたい」と思っていても、仕事や育児、家事との両立には限界があります。関わる家族がどのくらい時間や体力を割けるかも重要な判断材料です。

無理を続けると、家族全体が疲弊してしまう可能性も。長く支えていくには、「無理なく関われる距離・頻度・体制」に収めることが大切です。

▼4.周辺環境(スーパー・かかりつけ医等)

どこで暮らすにしても、周辺環境の利便性は大切なポイントです。とくに、スーパーやかかりつけ医などの施設が近くにあると、親が自立して暮らしやすくなります。

また、住宅型施設やサ高住などでは、外部サービスとの連携が前提になるため、地域の健康・医療系サービスの充実度が生活の質を大きく左右します。

▼5.費用(初期・月額・将来的にかかりそうな費用)

どの選択肢にも、費用は必ずかかります。

たとえば ⸺

- 同居:リフォーム費用、生活費の増加など

- 近居:住宅費、生活支援の費用など

- 施設:入居一時金、月額利用料など

すぐに必要な費用だけでなく、「この生活が何年続くか」「どこまで払えるか」といった長期的な視点も忘れず持っておきましょう。

これら5つのポイントは、家族で話し合うときの「比較シート」として活用するのがおすすめです。

たとえば、項目ごとに「〇 (問題なし)」「△ (課題あり)」「× (難しい)」を付けていくと、向き・不向きを整理しやすくなります。

感情だけではまとまらなかった話も、こうした客観的な視点を取り入れることで前に進みやすくなるはずです。

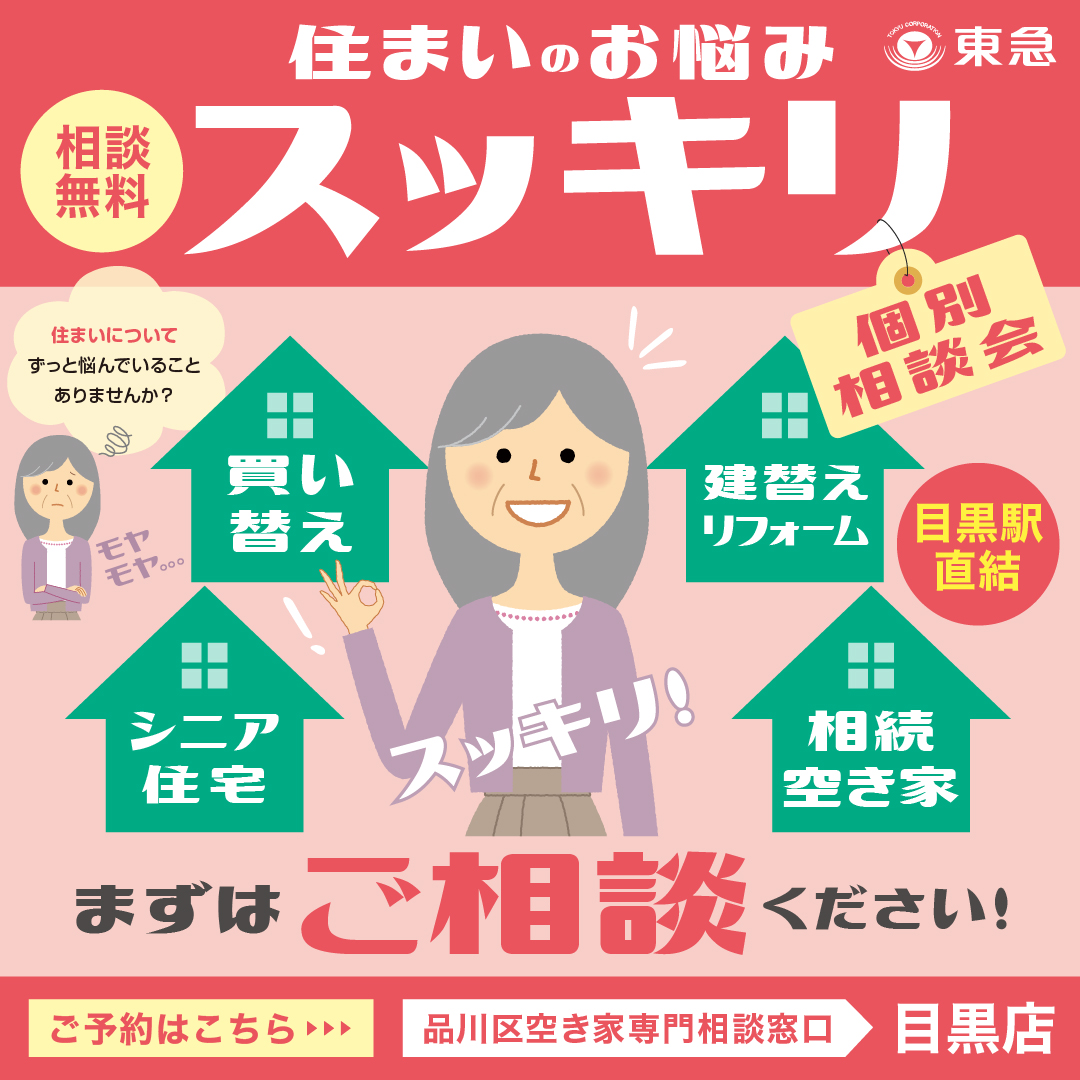

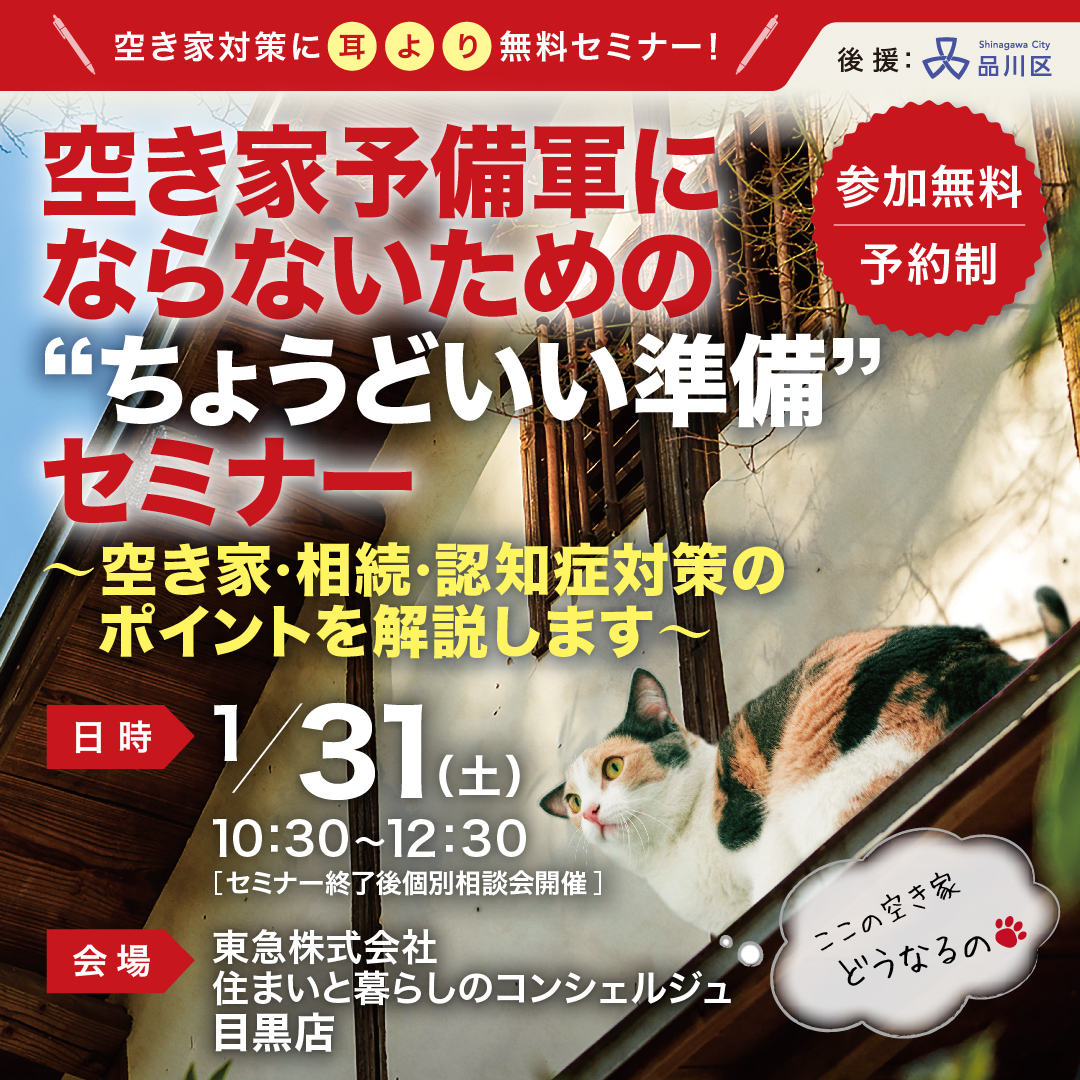

迷ったら「住まいと暮らしのコンシェルジュ」を活用しよう

「どの選択肢が自分たちに合っているのか分からない」「家族で話し合っても意見がまとまらない」⸺ そんなときは、第三者の視点を借りることで、前進しやすくなる場合があります。

たとえば、私たち東急株式会社「住まいと暮らしのコンシェルジュ」では、同居・近居・施設入所など、住まい選びの初期段階から丁寧にサポートしています。

高齢者施設の紹介会社と連携しており、施設選びもお手伝い可能です。施設見学に同行してくれる提携会社もありますので、ご不安な方はご相談ください。

「まだ決めきれていない」「何から始めればいいのか分からない」という段階でも、気軽に利用していただけます。

迷っている方こそ、早めに専門的なサポートを受けて、納得感のある選択への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

また、東急線以外のエリアにあるご実家のリフォームや売却、高齢者施設の紹介のご相談も承っております (一部、対応できないエリアもございます)。まずは、お気軽にお問い合わせください。

まとめ:家族みんなが納得できる「親の住まい」を選ぶには?

親の住まいをどうするか ⸺ その答えはひとつではありません。同居・近居・施設、それぞれにメリットと注意点があり、絶対の正解がないからこそ迷ってしまうのは当然のことです。

加えて、「家族の状況」「親本人の気持ち」「将来の見通し」など、考慮すべき視点もさまざまです。だからこそ大切なのは、家族みんなで情報を整理し、少しずつ納得できる形を探っていくこと。

本稿でご紹介した「比較ポイント」は、選択肢を絞るための判断軸として役立ちます。まずは身近な項目から、家族同士の話し合いのきっかけに使ってみてください。

親のこれからの暮らしを家族みんなが安心して見守れるように、焦らず、今できることから一歩ずつ始めていきましょう。